杜庆森

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空。……古今多少事,都付笑谈中。”《三国演义》的这首气势磅礴的开篇词,道尽人间多少辛酸和无奈,历史的车轮滚滚向前,正像孔圣人在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

但总有一些人和事,无论岁月多么久远都不该忘,也不能忘。这里我要说的,是从日照市奎山街道牟家小庄走出来的一位重要人物——牟宜之(1909—1975)。牟宜之是中国近现代史上兼具革命理想与诗人气质的传奇人物,一生历经战争、建设、政治运动,跌宕起伏,始终以“国士”精神践行信念。他少年有为,勇猛自砺,青年报国,投笔从戎,中年蹭蹬,沉郁多艰,其人生经历令人悲愤、令人叹息。

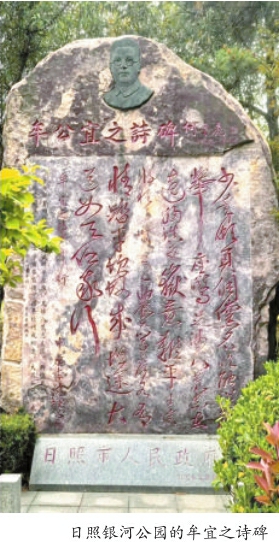

在日照市政府办公楼后边、银河公园湖水的东岸,有一座日照市人民政府在 2008 年立的“牟公宜之诗碑”。银河公园曾经是一个采石坑,在日照市政府东迁后,人们把它改造成了一个现代化的休闲公园,积水成湖、植绿种花,取李白诗“疑是银河落九天”之意为“银河公园”,其中有湖名为“紫烟湖”,诗碑就矗立在湖边,依湖望海,面向东北。碑高四米,顶端是诗人的头像浮雕,中间镌刻了牟宜之二十岁时写的《少年行》一诗:

少年颇负倜傥名,略触谈锋举座惊。

足涉八荒志在远,胸填五岳意难平。

王侯将相了无意,农工学商各有情。

踏平坎坷成坦途,大道如天任我行。

诗的碑文由书法家李铁城书写。龙飞凤舞的书法,把诗文展现出初生牛犊不怕虎的态势与豪气表现得淋漓尽致。诗碑的背面介绍了牟宜之的生平事迹。在这个诗碑前,每天都人流不断,或许少有人停下来去瞻仰诗碑上的人物。但诗碑矗立,日月可鉴,与碧水相伴,与青天相映,也算是对牟宜之在天之灵的些许告慰。

据了解,在山东乐陵,也有一座牟宜之纪念碑,石碑上部是牟宜之的半身像,右边自上而下写着“抗日县长牟宜之”碑名,背面是书法家李铁城书写的牟宜之的另一首诗《从延安到冀鲁边》:

月明却照汉秦关,回首微茫九点烟。

事业尽抛封豕尾,河山犹待伏龙肩。

行间骑坐戎衣窄,酒畔谈兵战血鲜。

鹤唳风声惊日夜,扬鞭策马驰幽燕。

诗文记录了牟宜之先生从延安到冀鲁边战斗的光辉历程。豪气干云的诗与飞扬恣肆的书法,令人流连忘返。此碑与日照市银河公园的诗碑遥遥相望,相互辉映。

牟宜之出生于现日照经济技术开发区奎山街道牟家小庄村。这个村依傅疃河而立,位于河之南岸,被称为“革命红区”“英雄故里”,是“日照暴动发源地”“日照县委活动地”,日照县最早的三个党支部之一就成立于此,是日照县委早期活动中心之一,也是震惊中外的1932年“日照暴动”的发源地之一。

二十世纪初的奎山脚下,青砖黛瓦间回荡着琅琅书声。牟宜之出生于乡绅世家,幼承家学,聪慧过人,五岁开蒙,由祖父口授古籍,终身记诵,打下了坚实的国文基础。自幼受其姨父、国民党元老丁惟汾的影响,接受传统国学与先进思想的双重熏陶,在目睹山河破碎、百姓流离后,毅然放下毛笔,选择了更沉重的革命道路。

牟宜之跟随姨父丁惟汾在济南读书时,开始受到革命思想洗礼。丁惟汾是涛雒官庄人,早年留学日本,是同盟会的创始人之一,深得孙中山的信任,他和廖仲恺被称为孙中山先生的“左膀右臂”,孙中山曾称“唯丁是赖”。“丁、牟、秦、安、李”是日照的名门望族,相互联姻,关系密切。牟宜之的母亲和丁惟汾夫人是亲姐妹。丁惟汾对其外甥牟宜之钟爱有加。牟宜之十五岁时,跟随丁惟汾到济南正谊中学读书,与表兄丁君羊同住在丁家。丁君羊是丁惟汾的侄子,因其父亲早年去世,丁惟汾对其视如己出。丁君羊很早就接受了先进思想并加入中国共产党,任中共山东省委常委,负责组织工作。其间,牟宜之通过丁君羊接受了不少新思想,还结识了共产党人王尽美、邓恩铭、安哲等,并深受他们影响。1925年,16岁的牟宜之加入青年团,积极参加济南的学运活动。

1927年,丁惟汾将牟宜之转学到北京中国青年会中学就读。牟宜之毕业后远赴武汉投考国共两党合办的“武汉中央军事政治学校”,未及入学,即被中共党组织派回山东。1929年因参加革命活动被捕,经丁惟汾营救获释。1932年,牟宜之变卖妻子陪嫁的30亩地购置武器,参与领导日照暴动,失败后被迫流亡日本。

日照暴动是于1932年10月在中共山东省委指示下由中共日照中心县委发动的一场农民武装暴动。安哲、郑天九、陈雷(牟春霆)于1926年被派往武汉参加北伐,1927年秋大革命失败后回到日照。1928年春,中共山东省委决定在日照建立党的组织,他们三人成立日照县第一届县委,主要开展农民运动。到1932年春,已发展党、团员500多名,各种农民组织纷纷建立。1932年6月初,蒋介石向中央苏区发动第四次大规模“围剿”,省委指示日照举行农民暴动以配合中央粉碎“围剿”。日照暴动历时13天,经历大小战斗30余次,最终失败。此次暴动规模为当时山东农民武装暴动之最,打击了国民党山东新军阀的统治,震慑了日照的贪官污吏、土豪劣绅,播撒了革命火种,为以后开展武装斗争提供了宝贵经验。需要说明的是,参与暴动的领导人之一陈雷,也就是牟春霆,与牟宜之同为牟家小庄人,还是本家叔侄关系。牟家小庄也是日照暴动南路队伍的集合地。

在日本留学期间,牟宜之结识郭沫若等流亡革命者,传播革命思想,同时接触西方现代文明,为其日后拓宽政治视野奠定了基础。1935年,牟宜之回国后,先后担任《山东日报》社长兼总编辑,1938年任山东乐陵县县长。牟宜之在县长任上接纳了八路军115师东进山东,协助萧华、宋任穷创建了冀鲁边抗日根据地。他积极利用县长身份为党工作,并改组县政府,组建抗日武装,将县财政与武装力量全部移交给八路军115师。大刀阔斧除弊政,调整捐税,取消延续上千年的红税(枣税),筹集抗日军需物资,维护社会治安,使乐陵成为冀鲁边抗日根据地的核心。这期间,牟宜之秘密加入共产党,成为“特殊党员”。在乐陵担任县长期间,牟宜之还处决贩卖毒品的日本商人,严惩横行乡里的土豪,以清廉作风赢得民心,被百姓比作“北海太守”。面对国民党山东省主席沈鸿烈的威胁,他掷地有声驳斥:“我是中国人,谁抗日就听谁指挥!”他的大义之举得到周恩来高度评价,被刻在乐陵的牟宜之纪念碑上。牟宜之在乐陵收缴的十万大洋,后来交给了八路军129师,解决了部队冬衣短缺困难。

由于牟宜之的特殊社会关系,1939年,应周恩来之招,牟宜之赴重庆协助周恩来开展统战工作,凭借与国民党高层的关系,成功争取多位军政要员支持抗日。此后又随周恩来去过延安,与毛泽东有过晤谈;同年9月1日,又随邓小平去山西,中途朝夕相处半月余。

1939年底,牟宜之回到山东。此时抗日浪潮风起云涌,牟宜之写下了“关山破碎风飘絮,乡国辽阔梦寂寥”“惠我高谊何以报?归来奉上敌人头”“鹤唳风声惊日夜,扬鞭策马驰幽燕”等三首诗,分别记录了他由重庆去延安、赠别延安招待所、由延安回冀鲁边的过程,抒发了自己的壮志豪情。

1940年7月至8月,山东召开各界联合大会,选举产生抗日根据地最高民意机关和立法机关,牟宜之当选17名驻会专职议员之一。他主持起草了21部行政法规,其中花费精力最大的就是制定山东省《人权保障条例》,于1940年12月10日在《大众日报》全文刊发。巧合的是,8年后的同一天被联合国命名为“世界人权日”。

1941年,抗日战争进入僵持阶段时期,牟宜之担任鲁北行政委员会主任和沂蒙行政公署专员,这是他平生管辖范围最大的一任“地方官”。期间,他组织数万民工冒着日本侵略者的炮火在沂水与汶水交汇处,兴建袁家口子大堤,保护了30多个村庄免受水患。至今还能看到由牟宜之题写碑文的“袁家口子大堤落成纪念碑”。在反“扫荡”中,他率部与日军周旋,写下“誓拼顽躯歼敌寇”的绝命诗。

解放战争时期,牟宜之任东北野战军辽东军区敌工部长,参与策动潘朔端184师起义,为瓦解敌军、解放东北立下战功。陈云评价其“统战工作做得不错”。

1949年1月底,北平和平解放。但人们不知道的是,为促成和平解放,牟宜之奉罗荣桓之命,潜入北平找到他的结义兄弟何思源,请他做傅作义的工作。牟宜之冒着巨大危险进京,与要人斡旋,最终北平免于战火。随后牟宜之应召转业,被任命为北平市建设局局长。当时的北平满目疮痍,牟宜之主持清理了城市垃圾,疏浚了中海、南海和北海,在中海和北海之间,改建拓宽了桥梁,首次提出关于北京市未来规划建设的一些措施和设想。

1950年,牟宜之应时任济南市长的谷牧之招,调任济南建设局局长。当时的济南破烂不堪,市政管理混乱,处处断壁残垣,大明湖濒于淤塞。他主持拆了济南的老城墙,用拆下来的砖石垒起了大明湖的石岸,防止了大明湖的淤塞,将一个破庙的牌楼修饰后,当作大明湖门楼并沿用至今;修复并开通了许多条马路,修建青年桥、西门桥、青龙桥等许多桥梁;建设了英雄山革命烈士陵园,让烈士们得以安息。在济南工作的三年中,牟宜之为促进济南市容的初步改观,保护和建设泉城的名胜古迹,奠定济南城市规划布局做了大量工作。

1953年,牟宜之被调回北京,任中央林业部经营司长。其间,他发现单位的李万铭私刻公章,形迹可疑,便向党委建议组织检查,由此牵出了震惊中外的李万铭政治诈骗案。肖华把他的揭发材料转呈毛泽东、刘少奇,获得亲笔批示后在党刊上登载,并称赞他高度的革命责任感与警惕性。著名剧作家老舍还以此写了话剧《西望长安》,在全国引起轰动。

1951年11月30日,牟宜之所钟爱的二儿子,中国人民志愿军3师7团3大队大队长牟敦康,在抗美援朝中击落、击伤四架敌机,在大和岛空战中壮烈牺牲。痛失爱子,乃人生之大不幸,但牟宜之强忍悲痛,安抚家人之余,将更大精力投入到工作中去,以此来淡化心中的痛楚。

然而,就是这样一位为革命事业和新中国建设做出突出贡献的人后来却受到了不公正的待遇,让人扼腕。

为尽快摆脱困境,牟宜之给刚刚恢复工作的邓小平写信,希望得到帮助。1974年,邓小平亲笔作出批示,肯定了牟宜之为革命事业做出的贡献,指示有关方面照顾他的生活。遵照邓小平指示精神,牟宜之提出回山东退休。1975年1月,牟宜之携同老妻,带着国务院办公厅和国家建委的介绍信,到济南办理退休落户。但由于当时各种原因,邓小平指示未能落实,只得客居省城。

1975年4月29日牟宜之去世,终年仅66岁。

1985年5月《人民日报》发表肖华、黎玉、莫文骅、霍士廉、林月琴五人联名文章《有功岂必书之碑》,称其“光辉事迹终会刻在革命里程碑上。”

2013年春节,我第一次见到《牟宜之诗》和传记作家清秋子为牟宜之写的传记《国士——— 牟宜之传》。整个春节期间,我几乎是昼夜不断地读完,被深深地感动。既为他的功绩所景仰,也为他受到的不平待遇而忧愤。中组部原副部长李锐为诗集和传记都写了序言,称其为“一座鲜为人知的人文富矿”“一位独立思想的殉道者”,可谓是一语中的。有学者评价其诗“风骨堪比杜甫,锋芒直刺奸佞。”

牟宜之的革命生涯与诗词创作始终交织共生。他的诗,是枪林弹雨中的抒情,是铁窗岁月里的独白,更是灵魂深处永不褪色的赤子之歌。在胶东半岛转战期间,他写下“黄海洪波涌,崂山晓日横”的壮阔;在被贬谪至黑龙江齐齐哈尔昂昂溪的八年中,他以烟盒、纸片写诗明志,现存200余首诗作中, 122 首创作于此阶段,如《抒怀》《论作诗》等,以古典诗词形式痛斥时弊,被誉为“以一人之力为民族坚守文化尊严”,仍以“休言塞北无春到,总有冰消雪化时”抒发光明信念,这些诗句既保留了古典诗词的格律之美,又注入了现代革命的雄浑气魄,堪称“新边塞诗”的典范。

由于战争年代条件所限,他的很多诗作已散失了。《牟宜之诗》收录了他从20岁的《少年行》到66岁去世前的《论作诗》,时间跨度46年,共179首诗。按时间可分为两个阶段:1957以前28首,1957年以后151首。他的作品大部分是身处逆境时所作。

纵观牟宜之的诗,气势磅礴、豪情干云之句屡见不鲜。做人襟怀坦荡,充满自信,不拐弯、不掩饰、不过于谦虚和假谦虚,于是就有了这样的诗句:“经纶堪作帝王师”“空负胸中百万兵”“当年随手掷千金”“大漠孤芳偏自赏”“功高感物华”“吟罢静思石为玉,诗成喜见笔生花”等妙句。

尤为动人的是他对家乡的深情。《思乡》一诗中“奎山云树望中赊,每对明月倍忆家”,将游子的乡愁与革命者的担当熔铸一体;《重过沂河》里“断岸烟沙迷去马,平堤灯火认归人”,以细腻笔触勾勒出战争年代的人间温情。他的诗词同一面镜子,既映照出时代的风云变幻,也折射出一个革命家在血与火中始终未改的文人风骨。

2013年清明节前夕,我曾约日照电视台著名主持人、诗人晨光一同去牟宜之家乡参观,主要是让他写点纪念牟宜之的文字。有感于牟宜之的英名和非凡生平,晨光老师很快就写出长篇叙事长诗《史诗牟宜之》,当年的4月5日清明节在《日照日报》刊发。我总感觉自己也有很多话要说,于是就写了一首词《念奴娇·追念牟宜之》,算是对晨光长诗的呼应:

奎山脚下,红色路,犹闻暴动惊天。傅疃河边,寻故地,追念宜之百年。足涉八方,志在高远,血雨腥风残。舌敌千军,纵横捭阖赤胆。

曾记乐陵锄奸,金戈铁马扬,齐鲁名传。转战南北,助刘邓,十万大洋驱寒。主政城建,京济倾心力,动乱蒙冤。诗写人生,壮志银河可鉴。

近日,因为要写牟宜之,我专门又去了一趟牟宜之故乡牟家小庄村,参观了村史馆和宜之园,再一次回望了那个战火纷飞的年代,“潜听惊雷出笔端”,聆听了发生在这片革命红区的故事。现如今,牟家小庄村家家户户住进别墅楼,村容整齐划一,百姓安居乐业,村风文明和谐,是远近闻名的文明村、小康村。牟宜之先生在天之灵如能感知,一定会倍感欣慰。

今年4月29日,是牟宜之离世50周年祭日。奎山不会忘记,历史不会忘记,那个曾在战火中写诗、在苦难中吟唱的赤子。牟宜之的名字,早已刻进了家乡的青山,照亮了漫漫银河,融进了民族血脉,写进了岁月历史,成为我们心中永远矗立的精神丰碑!

永远怀念牟宜之先生!(全文完)