|

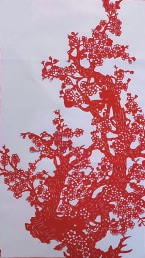

以诗为媒 跨界融合

——桂林路小学《墨梅》跨学科教学探索

日照经济技术开发区桂林路小学 费纪玮/文 靳世琳/图 |

|

本文评论 评论数() 更多>>

评论正在加载中...

发布评论

|

|

更多>>

|

|

|

|

|

本文所在版面

【第 A7 版:诗词校园】

|

|

本文所在版面导航

·以诗为媒 跨界融合

|

|