|

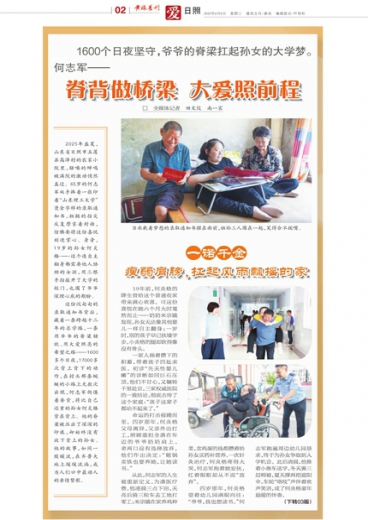

1600个日夜坚守,爷爷的脊梁扛起孙女的大学梦。何志军———

脊背做桥梁 大爱照前程

□ 全媒体记者 田文佼 南一宸 |

|

本文评论 评论数() 更多>>

评论正在加载中...

发布评论

|

|

更多>>

|

|

|

|

|

本文所在版面

【第 A2 版:爱日照】

|

|

本文所在版面导航

·脊背做桥梁 大爱照前程

|

|