胡德强

周末。得闲。我邀约匡树远:“天天吟诵‘老夫聊发少年狂’,不去一趟常山,断乎说不过去。”树远回应爽快:“你早该去了,我权当绿叶。”孰是鲜花,孰是绿叶,固不重要。去常山要紧。

常山位于诸城市城南10公里处,从五莲县城出发,不足40分钟车程。8月初的常山,还是流金铄石的天气。从东路上山,少见游客,唯有满山的知了声和鸟叫声相随。燠热盈胸,脚步沉沉,我们就对身旁的景色失去了兴趣,决意直达山顶。

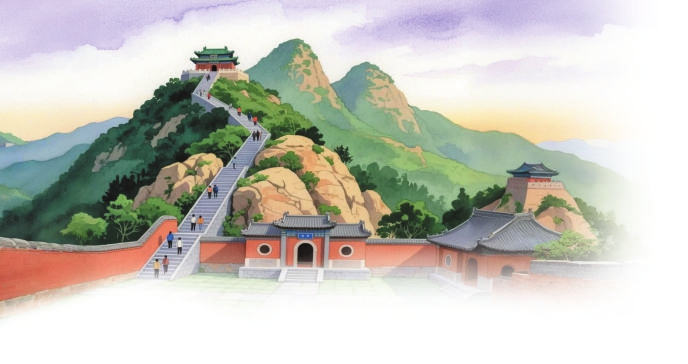

一座海拔297米的山,谈不上巍峨高峻。山巅有三峰,东南峰顶筑有碧霞宫,花岗岩砌就的台阶,赭色的院墙,阔大的院落,正北元君殿,两厢分列送子娘娘殿和眼光娘娘殿,一切都静谧安详。印象之深,莫过于院内一块上刻“康熙卅年修”的石头,似在昭示宫殿的始建年代。

继续西行,“仙人来炕”候在路旁,是当年苏轼睡过的石炕。苏轼初登常山绝顶,足力疲乏之际,忽遇石炕,惊喜连连:枕常山绝顶,面马耳九仙,真乃仙人所造也!当即脱鞋上石,和衣而卧。之后,历次登山,都要在此卧石休息。一块随意的石头,在苏轼眼里舒适如床,此间有什么歇不得处?苏轼之可爱,苏轼之哲思,纤毫毕现。

孑立中峰、13层的安华塔,比之西峰的广丽亭,寂寂无名。广丽亭初创年代已无考,苏轼为之留下的《登常山绝顶广丽亭》犹在:“西望穆陵关,东望琅琊台,南望九仙山,北望空飞埃。相将叫虞舜,遂欲归蓬莱。嗟我二三子,狂饮亦荒哉……”居绝顶,阔视野,有苏诗加持,广丽亭焉能不声名远播。

山之阴有亭“远览”,为时任诸城知县王之臣于万历十一年(1583)春创建。凭栏北望,若木落天空,邑城粉堞一览无余,历历可数,“远览”实至名归。距远览亭数百步是“诵经亭”。据说,古有父子,父从道教,隐遁常山;子入佛门,修行嵩山。一日,子寻父至,劝父归佛。父倚山立,口诵“道德”不止。子无如何,默念“金刚”不绝。父子相持,直至石化。

常山之胜在雩泉。泉生北麓,一汪回旋似车轮,清冽滑甘,冬夏如一,余溢下泄。山麓溪水四季不绝,盖源于此。泉上起亭,亭有四门,南曰“雩泉”,北曰“龙窟”,东曰“衍沃”,西曰“作霖”。清乾隆《诸城县志》载:“雩泉亭岿然在北麓,创于轼。”北宋熙宁七年(1074)十二月,苏轼到任密州(今诸城市)。翌年四月,旱蝗相继为灾,问计耆老,知城南有山,“祈雨常应,故曰常山”。(《齐书》)苏轼斋戒疏食,祷告山神,果得大雨一场:“山中归时风色变,中路已觉商羊舞。夜窗骚骚闹松竹,朝畦泫泫流膏乳。”(《次韵章传道喜雨》)在他看来,常山出云为雨,守信于民,功在山出清泉。而山泉无名,整治不密,百姓就不加珍惜。乃命人凿石甃井,深达七尺,宽幅三尺二,构亭其上,因“古者谓吁嗟而求雨曰雩”,遂名之曰“雩泉”。

祈雨常应,有感于常山和雩泉,北宋熙宁九年(1096)四月,苏轼作《雩泉记》一文,拳拳之心溢于言表:“今民吁嗟其所不获,而呻吟其所疾痛,亦多矣。吏有能闻而哀之,答其所求,如常山雩泉之可信而恃者乎!轼以是愧于神。”是年十一月,诏移苏轼知河中府。离任前,他再登常山,赋诗《留别雩泉》:“举酒属雩泉,白发日夜新。何时泉中天,复照泉上人……”孰料,北宋元丰八年(1085)十月,泉中天复照泉上人。苏轼赴知登州路经密州,最后一次登上常山,立身雩泉北坡,俯看山下,但见“伛偻山前叟,迎我如迎新”,密州百姓扶老携幼,夹道相迎,苏轼感以《再过常山和昔年留别诗》记之。所以说,有了苏轼,常山才真正开启了它的文化之旅。

雩泉东北10余米是常山神祠。苏轼常山祈雨初见成效,谁料一雨过后,又是一月无雨,复旱如初。百里外,蝗虫和当初一样泛滥。苏轼再祷常山,许下祈愿,只要及时降下甘霖,驱攘虫灾,秋天有个好收成,必重整庙宇,携众前来祭谢。又一次祈雨功成,岁得中熟。苏轼兑现诺言,新葺神祠庙宇,十月完工,往祭并撰谢雨辞。返程中,苏轼与梅户曹会猎铁沟,豪兴满怀,吟作《江城子·密州出猎》:“老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨。持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”假如时间充裕,“苏轼狩猎处”不失为一处游览胜地。

有人说过,人登山,是登山,也并非登山。极目之下,不全是眼力所及,更是心胸所容。苏轼的背影渐行渐远,常山却注定成为一方精神家园,令人神往,诱人忘返。

初识常山,心门洞开。何处无山?何山无景观?但少闲人如我和树远耳。苏轼说:“江山风月,本无常主,闲者便是主人。”诚斯言,此刻,我俩岂不正是常山的主人!