11岁投身革命,他把“听党话、跟党走”刻进了骨子里,把“为人民服务”融进了血脉中。王立均———

□ 全媒体记者 田文佼 通讯员 宋晓磊

晨曦微露,薄雾轻拂,一位白发苍苍的老者常静立窗前,凝望着远方天际。岁月在他脸上刻下深深沟壑,浑浊的眼眸中,偶尔会闪过一丝锐利的光——— 那是战火硝烟在记忆深处留下的永恒印记。

他叫王立均,1947年投身革命洪流,11岁离家,在军营中度过了36个春秋,从莱芜战役的枪林弹雨到孟良崮战役的炮火连天,从少年看护员到合格军医,他用一生的坚守与担当,诠释着共产党人“为人民服务”的初心与使命。

【个人简历】:

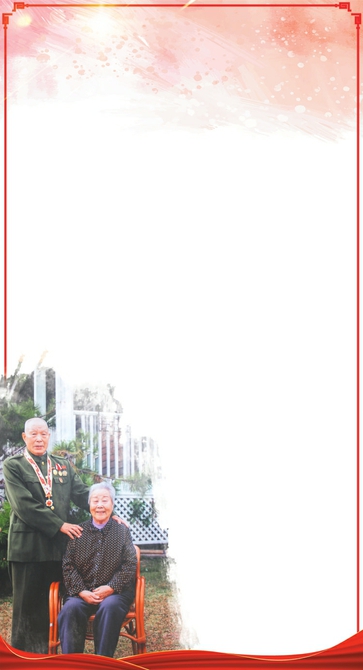

王立均,男,日照东港区南湖镇人,1935年12月出生,1947年2月入伍,1961年2月加入中国共产党,1983年8月离休。曾参加莱芜战役、孟良崮战役、淮海战役、渡江战役。荣立二等功、三等功、四等功各1次,荣获华北解放纪念章、淮海战役纪念章、渡江胜利纪念章、全国人民慰问人民解放军代表团纪念章、解放奖章、胜利功勋荣誉章等。

少年出征:11岁小兵的烽火之路

1947年2月,北方的春节余温未散,11岁的王立均刚从私塾放学回家,放下书包便帮着母亲收拾家务。这时,父亲走到他身边,语气郑重又带着几分不舍:“四儿,你三哥已经去当兵了,你也跟着去,跟你三哥做个伴吧。”

在此之前,王立均早已从大人口中听说,八路军是为老百姓打仗的好队伍,是能让大家过上安稳日子的队伍。听到父亲的提议,他没有丝毫犹豫,用力点了点头:“爹,我去!”第二天一早,王立均背着母亲连夜收拾的行囊,踏上了参军的路。

由于年纪太小,王立均被分配到八路军山东第13后方医院。第一次远离家乡,长途跋涉的疲惫很快让这个年幼的孩子吃不消,双脚肿得像馒头一样,每走一步都钻心地疼。

医院负责人看着他瘦小的身影,心疼地劝道:“孩子,要是实在适应不了,就先回家吧,等长大了再来也不迟。”可王立均咬着牙摇了摇头:“我能行,我要留下来当八路军。”

起初,他被安排协助照顾四名伤兵,每天帮着端水、递药,做些力所能及的杂活。一次偶然的机会,彻底改变了他的命运。那天,他像往常一样走进病房,看到一位新四军指导员正坐在床边看《战地快报》。王立均从小在私塾读过三年书,又上了两年小学,便悄悄凑了过去。指导员见他看得认真,随口说道:“孩子,你认识字吗?”王立均紧张又兴奋,接过报纸一字一句地读了起来。没想到,他不仅读得流畅,还能大致理解文章的意思。指导员当即举荐,他就此成为正式看护员。

1948年6月,豫东战役打响。医疗队接收470多名伤兵,30%是重伤兵。12岁的王立均主动扛下重担,一人照顾30多名伤兵:帮不能自理的伤兵洗衣洗漱,往返挑水打饭,夜里和同伴挑水给发烧伤兵解渴,换药时打下手。老乡拆门板当病床,他每天一早挨家给老乡挑满水缸,再打扫院子胡同,即便患胃肠炎也不放弃。班长的私下教导与关照成了他的动力,12岁的他凭出色表现立下二等功。军旅砺心:铁纪之下温情与蜕变

从11岁参军到1983年离休,36载军旅生涯里,部队“铁的纪律”和军民、战友间的脉脉温情,深深烙印在王立均的心底,也见证了他从懵懂少年到合格军人、优秀军医的蜕变。

“不拿群众一针一线,借东西要还,损坏东西要赔”,这是部队里人人都要遵守的纪律,王立均从参军第一天起就记在心里。部队行军常借住老乡家,物资皆向老乡借,规定哪怕打破一个碗也要赔偿。

纪律是铁,温情是火。在严格的纪律之外,战友间的互帮互助、领导对下属的关心爱护,也让王立均在军营里感受到了家的温暖。1949年3月南下长江边,梅雨季节雨水不断,王立均和战友们的棉衣湿透,冻得发抖。患有痨病的副指导员周同志见王立均冻得厉害,脱下卡其布衣服给他穿,并拒绝收回。这段刻骨铭心的恩情让王立均记了一辈子。

新中国成立的时候,王立均正在上海嘉定的一个小村庄。身边的军民们都在庆祝。当时有场庆祝活动,让他去打腰鼓。结果学了没几天,王立均就开始闹肚子,领导让他回去休养。第二天中午,司务长端了一大碗饺子给他。王立均很纳闷儿,看别人都没有,司务长告诉他:“这是指导员安排的,专门给你包的饺子,改善一下生活。”那碗饺子的香味,和指导员的关心,成了他记忆中最温暖的味道。

“学习”是王立均军旅生涯中另一个关键词,也是他实现成长蜕变的重要途径。1949年准备打上海时,他因有文化基础被分到6人学习组。他先后就读护校、化验员培训班、军医学校,1963年至1966年,他又在沈阳军区军医学校学临床医学,1966年王立均毕业后成为一名医生。

从看护员到军医,他用十几年的时间,实现了自己的成长蜕变,也为后来更好地为部队、为人民服务打下了坚实的基础。

初心不改:一生奔波跟党走

回望军旅生涯,王立均用“奔波”来形容——— 从山东到吉林,从东北到西北,从北京到陕西,他的足迹遍布大半个中国。但无论走到哪里,无论面对怎样的困难,他始终牢记“听党话、跟党走”的初心,毫无怨言,兢兢业业。

1969年至1983年的14年间,王立均因为工作调动,先后8次搬家。从东北的吉林到西北的陕西,从首都北京到偏远的部队驻地,每次搬家,他都是自己打包好家当,带着家人坐上闷罐火车出发。“党让我去哪,我就去哪;部队需要我在哪,我就在哪。”这是他常挂在嘴边的话,也是他一生的行动准则。

1973年起,王立均先后担任师级单位门诊所所长、医院副所长、团卫生队长等职务。职位变了,责任更重了,但他始终保持着军人的本色,凡事都亲力亲为。在他的带领下,门诊所和医院的工作有条不紊,多次受到部队的表彰。

1983年,王立均正式离休。有人问他,这辈子最骄傲的事情是什么,王立均毫不犹豫地回答:“最骄傲的就是身在军旅,永不掉队,始终听党话、跟党走。”

更让王立均欣慰的是,他的红色基因得到了传承。大女儿长大后也毅然参军,奔赴长白山脚下部队服役。看着女儿在部队里成长进步,王立均仿佛看到了年轻时的自己,也看到了红色精神代代相传的希望。

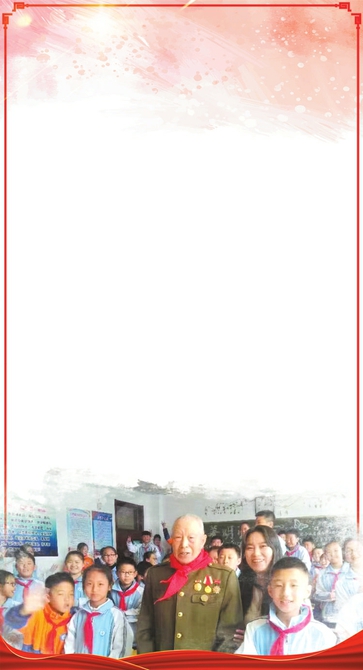

如今,王立均已步入耄耋之年,走路不再像年轻时那样矫健,耳朵也有些背了,但他的精神头依然很好。闲暇时,他最喜欢给孩子们讲过去的战斗故事。他常说:“现在的好日子来之不易,是无数革命先烈用鲜血和生命换来的,你们一定要珍惜,要记住党的恩情,永远跟党走。”

岁月会模糊记忆,却磨不灭他眼底的赤诚。36载军旅路,王立均把“听党话、跟党走”刻进了骨子里,把“为人民服务”融进了血脉中。如今,红色精神在后代身上延续,而他的故事,正像老槐树上的年轮,一圈圈记录着一名老党员、老战士的初心与担当,让“老兵”二字在时光长河里愈发厚重,如星子般照亮后来者的路,永远闪耀着信仰的光芒。