日照市东港区慧通小学 卢晓丹 葛萍/文 张西莹/图

一、动荡岁月中的诗意栖居

《绝句》(两个黄鹂鸣翠柳)创作于唐代宗广德二年(公元764年),彼时的杜甫暂居四川成都草堂。安史之乱后,唐王朝社会动荡,民生凋敝,杜甫经历了长期的颠沛流离,饱受战乱之苦。而成都在当时相对安定,为杜甫提供了一个暂时的避风港。

这一时期,杜甫的生活相对安稳,心情也较为愉悦。他在草堂周围开辟了农田,亲自劳作,与当地百姓友好相处,感受到了田园生活的宁静与美好。政治上,安史之乱虽已平息,但藩镇割据的局面逐渐形成,朝廷内部矛盾重重,国家的未来充满不确定性。杜甫虽身处草堂,却心系天下,他的诗歌在描绘美好自然景色的同时,也隐隐透露出对国家命运的担忧和对和平生活的向往。从历史学科角度看,这首诗是研究唐代社会变迁、政治局势以及文人心态的重要文学资料,它让我们看到在动荡年代里,诗人如何在自然中寻求心灵的慰藉,用诗歌记录时代的印记。

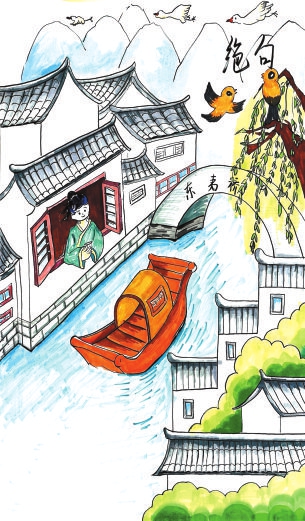

二、精妙绝伦的艺术画卷

从文学角度而言,《绝句》(两个黄鹂鸣翠柳)展现了杜甫高超的诗歌艺术。诗歌短短四句,二十八字,却通过精心的意象选取和巧妙的语言组织,构建出一幅色彩鲜明、动静结合的春日图景。

“两个黄鹂鸣翠柳”,开篇以“两个”点明数量,生动描绘出黄鹂鸟两两相对、欢快啼鸣的场景,“鸣”字赋予鸟儿动态与生机,“翠柳”则展现出春日柳树的鲜嫩翠绿,色彩清新明亮,为全诗奠定了欢快的基调。“一行白鹭上青天”,“一行”强调了白鹭排列整齐的形态,它们展翅高飞,直上蓝天,与前句的“黄鹂”翠柳”形成空间上的由低到高、色彩上的黄绿与白蓝的鲜明对比,画面层次丰富。“窗含西岭千秋雪”,诗人将视线从户外收回,通过“窗”这一独特视角,把远处终年积雪的西岭雪山纳入画面,“含”字运用巧妙,仿佛窗户是一个画框,将雪山美景框入其中,给人以无限的遐想空间。“门泊东吴万里船”,门前停泊着来自东吴的船只,“万里船”既暗示了水路交通的发达,也让人联想到远方的家乡和广阔的世界,使诗歌的意境更加开阔。

在诗歌结构上,前两句写景,动静结合,以动衬静;后两句则通过“窗”与“门”的视角转换,将自然景色与社会生活相联系,拓宽了诗歌的内涵。语言上,简洁凝练,对仗工整,如“两个”对“一行”,“黄鹂”对“白鹭”,“鸣翠柳”对“上青天”,体现了杜甫诗歌严谨的格律之美。从语文学科角度,这首诗是学习诗歌意象、意境营造、语言运用和结构安排的绝佳范例,能够帮助读者提升诗歌鉴赏能力和文学素养。

三、自然与人文的永恒价值

在现实生活中,《绝句》(两个黄鹂鸣翠柳)具有多方面的重要意义。从生态环境角度,诗歌中描绘的黄鹂、翠柳、白鹭、青天、雪山、船只等景象,展现了人与自然和谐共生的美好画面,提醒着我们要重视生态保护,维护自然环境的平衡与美丽。在快节奏的现代社会,人们常常被工作和生活的压力所困扰,而这首诗中宁静、美好的自然景象能够让人们暂时忘却烦恼,舒缓身心,获得心灵的慰藉和放松,具有重要的精神疗愈价值。

从文化传承角度,它是中华优秀传统文化的瑰宝,承载着中华民族的审美观念、价值取向和精神追求。通过学习和传播这首诗,能够增强民族文化认同感和自豪感,促进传统文化的传承与发展。在教育领域,它可以培养学生的观察力、想象力和审美能力,激发学生对诗歌和文学的热爱,提高学生的综合素质。从社会学角度,诗歌中所反映的人们对和平、安宁生活的向往,也能引发我们对社会稳定、和谐发展的思考,让我们更加珍惜当下的美好生活。四、穿越时空的诗境交流

设计情景对话活动,让学生分别扮演杜甫、草堂邻居、东吴商人等角色。学生需提前查阅资料,了解唐代的社会风貌、生活习俗以及杜甫的生平经历,根据角色特点进行对话创作。例如,杜甫向邻居介绍自己创作这首诗的灵感来源,邻居表达对草堂周边美景的喜爱;杜甫与东吴商人交流水路交通和远方家乡的情况等。通过情景对话,学生能够深入理解诗歌创作的背景和内涵,增强对历史文化的感知,同时提高语言表达和沟通能力。结合日照当地文化,可以设计“日照文人与杜甫对话”的情景,假设唐代日照有一位文人来到成都草堂,与杜甫交流诗歌创作和对自然景色的感悟,对话中融入日照的风土人情、历史文化,如提及日照的海上丝绸之路文化、日照的山海风光等,让学生在情景对话中感受不同地域文化的交融与碰撞。

五、探寻诗意的自然与人文

在日照本地设计研学路线,结合日照的自然景观和文化特色,与诗歌中的元素相呼应。日照拥有美丽的海岸线,学生可以前往万平口海滨风景区,观察海鸥在蓝天飞翔,感受大海的广阔,类比诗歌中“一行白鹭上青天”的开阔意境;在河山风景区,欣赏山峦叠翠、云雾缭绕的景色,体会大自然的壮美,如同诗中对西岭雪山的描绘。同时,参观日照市博物馆,了解日照的历史文化,探寻日照在唐代的相关历史遗迹和文化故事,思考当时的日照与杜甫所处的成都在文化、经济等方面的差异与联系。