大凤

纵观书法史,正大气象乃“主流价值观”。书法,不只是才情之艺术,更是学养之艺术,最终上升至人格之艺术。见风骨,见精神,见人格,才是书法的正道。君不见,每一个法帖背后,都站着一个完美的人格?一个没有人格的“书法”,怎可称其为书法?

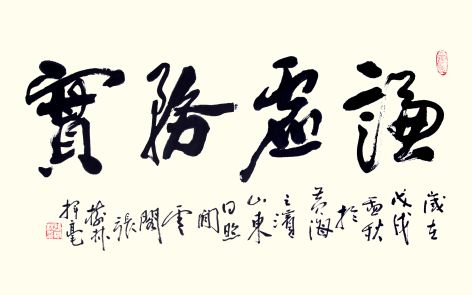

自古以来,文人常说“字如其人”,即什么人写什么样的字,什么样的字“写”什么样的人。刘熙载《艺概》云:“圣哲之书温醇,骏雄之书沉毅,畸士之书利落,才子之书秀颖。”艺术,真人格之体现。张树林先生的书法,贯穿着一种正大气象,一股真力弥满其中,透出一股沉毅敦厚的沧桑之美,所谓“正道沧桑”,用时下的话说是传递着“正能量”。真正的艺术总是美育人生,化育社会,对人生和社会起不到净化和提升作用的艺术,很难成立,更难看到它的希望所在。从文脉传承上看,张树林的书法出自碑帖结合的路子,无论真草隶篆,都可谓一路“正道”。明代王铎强调“书不宗晋,终入野道”。观张先生行草,追宗二王,弥漫着晋人风度,和米芾、赵孟頫、王铎、沈尹默一脉相承。其小楷宗钟繇、王羲之、王献之玉版十三行,清隽淡远,温润典雅。隶书由《史晨碑》《乙瑛碑》《张迁碑》《衡方碑》而来,既体现朴厚雄浑静穆,又体现飞鸿渡海的动感。篆书上承《天发神谶碑》《祀三公碑》、秦诏版、吴昌硕书石鼓文,亦常从齐白石篆刻中汲取灵感,将其刀法植入笔法,呈现出醇厚高古的金石气。1999年,张树林的老师、现任中国书协原主席张海先生就称赞他:“小楷同榜书有很大差异,许多人能小而不能大,或能大而不能小,树林却能在小楷中见榜书的宽绰,在榜书中见小楷之严密,充分显示了他驾驭笔墨字形的能力。他的行草奔放洒脱,神采飞扬。隶书则继承传统,横取现代,蕴藉自然,朴茂多姿,形成了自己的风格。树林是一位修养全面、成就斐然的书家。”从文化的角度看,张树林先生的书法能于素朴充实中见平和冲淡。素朴充实乃书法美学中的醇厚品质,如果说是儒学之美,那么,在此基础上超拔出的平和冲淡之美,则体现着禅道哲学的意味,由是可见书者心境之仁厚与超脱。品读张树林的作品,除了欣赏书法本身之美,更是一种心灵的陶冶和净化。从蝇头小楷到巨幅榜书,从篆隶到行草,都具备一种内美,耐得住琢磨,经得住推敲。蔡邕在《九势》中说:“势来不可止,势去不可遏,惟笔软则奇怪生焉。”清人邓石如、近人辜鸿铭都将毛笔视为中国人精神之象征。毛笔的“柔软”,让书者才情得到了无穷无尽的发挥。如果说学养和人格决定书法美学的高度,那么,笔性则决定书法美学的广度。观张树林作书,能切身体会到书法的用笔之妙,他写行草,运笔素宣之上,沉静中忽然见腾挪跃动,八面出锋,随机生发,刚柔相济,心手双畅,忘情物外之时,笔下景致就呈现出来了,其笔锋变化之丰富、变化之意外、变化之超然,耐人寻味,将毛笔这种独一无二的最古老书写工具的生命充分发挥了出来,其意象生动,气韵畅达,虽书如画,化一万有。

“书,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人。清心寡欲,字生精神,是亦诚中形外之一证。渣滓去,则清光来,若心地丛杂,虽笔墨精良,无当也。故扬子云:字为心画。”说到底,艺术是“人”的艺术。艺术中的张树林与生活中的张树林是一致的,坚守人格,保持操守,不取悦,不媚俗,不讨巧,不投机,更不耍滑头,笔墨之间绝无攘攘世俗之轻薄气、市侩气、脂粉气、油滑气、傲慢气、匪霸气、狡黠气、颓废气、腐朽气,而是一派正气、清气、朴气、和气,洋溢着含蓄雍容素朴充实的内美。这是书法艺术难得的气息,在浮华之风盛行的当下更是难能可贵,没有一颗自在之心,出不来这种气息。在很多人眼里,张树林的书法很“传统”,似乎不够大胆,不够泼辣,不够“新”,但当我们回望书法史,那些好的书法哪个不“传统”呢?整个书法史乃至于整个中国文化史告诉我们,“传统”是多么深厚多么难啊,别说得其精神了,就是得其皮毛也极不易。老实说,张树林的书法的确很“老实”,但“老实”又是多么的难能可贵啊,当下社会所欠缺的不就是“老实”吗?在聪明人遍地的时代里,唯独缺少那个“傻子”、那份朴实、那份纯真。艺术的真诚与否,是骗不了人的,作品就挂在那里嘛。我喜欢“老实”人。古贤云:“精于一则尽善,偏用智则天成。”半个多世纪倾情书法的精诚,书法已经成为张树林生命的重要部分。他出生于古曹州书香之家,默默躬耕于砚田,他的“老实”,他的淳朴,正是源自于他对中国书法的敬畏和感恩。也许很少有人知道,上世纪80年代初,张树林即在书法界崭露头角,与张海先生交往甚笃,他们以传播书法文化为己任,曾多次举办书法学堂,开课授徒,普及书法。大书家沙孟海视他为后起之秀,曾致亲笔信于山东大学古文字学家、书法大家蒋维崧先生推荐张树林前往学习,张树林跟随蒋先生业余指教三年之久。为避攀高枝之嫌,这些往事,他极少对别人提起,他认为,书法家最终还是要靠作品说话。

书法之美,美在形质,美在变化,美在精神,归结为美在内涵。有功力且有修养,写出的字才会有文化内涵,才能凸显出书法艺术的神采。因为书法艺术涵容着书者的才情、气质、人品、悟性、文化修养等多方面,“深识书者”惟观神采不见字形,透过纸上笔墨与线的变化组合感受到书者的精神世界和生命律动。总之,书法艺术之高下,最终是功力、修养和人品的较量。张树林先生的修养比较全面,书画诗文篆刻皆能,素日他深居简出耽于清寂,一个人在“师海堂”里做笔墨文字修行。树林先生以书法闻名,其实他的画也画得不错,见功夫,有格调,但书名掩了画名。书画之外,多年来他在诗文撰句方面亦颇用功,作诗撰联着实不少,大都是他对自然生活的观察与对人生的感悟,融性灵与教化于一体。而他的那些印章也大都出于己手,方寸之间,同样体现着一种堂堂正正的美。充实之谓美,力行近乎仁。在对这些艺术形式的探求中,所体现出来的更多的是人格修为,正如他在自撰对联中所表达的:人看真善美德,书观正大气象。