那些烽火记忆永不褪色听九十六岁老兵牟敦群讲述——

全媒体记者 田文佼 通讯员 宋晓磊

清晨,96岁的牟敦群静静坐在窗前,阳光透过玻璃洒在他布满皱纹的脸上,岁月在他身上刻下了深深的痕迹——如今,他已难以清晰叙事,但那些镶嵌在生命里的烽火记忆,却如永不褪色的烙印,诉说着一位老兵与国家、民族同呼吸共命运的峥嵘岁月。

走过近一个世纪,从少年时在粉墙上写下的赤诚,到战火中与战友并肩的生死瞬间,牟敦群记了一辈子,也想了一辈子。

个人简历

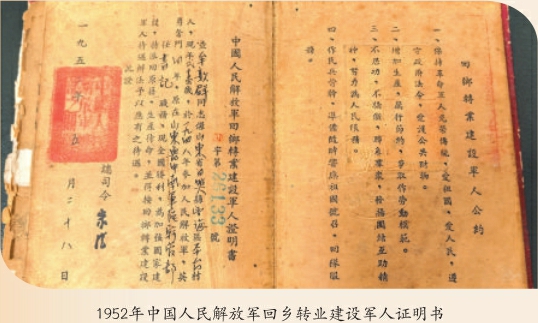

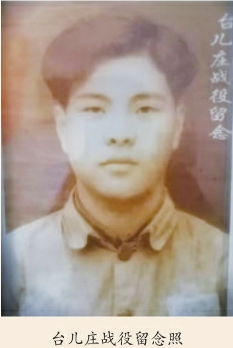

牟敦群,1930年出生,1949年10月加入中国共产党,1948年8月入伍,先后担任鲁中南军区文书、通讯员等。参加了新浦、台儿庄、碾庄、徐州、淮海等战役。1982年离休。

粉墙上的呐喊:少年热血映初心

1930年,牟敦群出生在日照的一个普通家庭,动荡的年代里,上学是件奢侈的事。他的启蒙课堂简陋至极,课本是泛黄的《三字经》,“人之初,性本善”的字句里,藏着他对世界最初的认知。

那时的校园,早已被时代的风雨浸透。一天,他在学校南墙一笔一划写下“打倒国民党”五个字。这很快引来了祸端——学校督导发现了字迹出自他手,一顿毒打如暴雨般落下,火辣辣的疼痛钻心刺骨,随之而来的还有“停学”的惩罚。

趴在冰冷的土炕上,牟敦群疼得直哆嗦,心里却憋着一股不服输的劲。他不懂什么叫“革命”,只知道那些欺压百姓的人该被打倒。这次经历像一颗种子,在他心里埋下了反抗的萌芽。

停学后的牟敦群,文化水平成了他成长路上的“拦路虎”。后来参加工作,听报告时常如听“天书”。他至今记得时任县长刘鸿若那句振聋发聩的话:“领导我们事业的核心力量是中国共产党,指导我们思想理论基础是马克思列宁主义。”

“理论基础”四个字像座大山,让他琢磨了好久。部队的指导员看出了他的困惑,给他讲解:“共产党就像照亮黑夜的灯,跟着它走,老百姓才能吃饱饭、过好日子。”

牟敦群记住了,并记了一辈子。

草垛里的守望:烽火战友永难忘

1948年,18岁的牟敦群穿上军装,成了鲁中南军区的一名文书。在太平区工作时,区委书记孙志瑗看中了他身手灵活,把他调到身边当通讯员,专门负责背匣子枪。

可平静的日子转瞬即逝。随着战事吃紧,组织决定把他调到区中队背大枪。这个消息像一盆冷水浇灭了他的热情——大枪笨重不说,远没有匣子枪来得“威风”。他闹起了小脾气,嘟囔着“不想去”,结果挨了一顿“修理”。哭红了眼睛的牟敦群最终还是扛起了大枪,那时他不懂,战场上的武器没有贵贱,每一把枪都连着生死,连着战友的性命。

夜间宿营成了最煎熬的时刻。石臼一带盘踞着敌人,夜里就出来抓人,草垛成了牟敦群他们唯一的藏身之所。草垛地方太小,人又多,腿不能动,时间长了,浑身骨头像散了架。牟敦群年纪小,耐不住这般煎熬,稍微动一下,草叶摩擦的“窸窣”声就会引来低声呵斥。委屈涌上心头时,他就把头埋在草堆里偷偷掉眼泪,泪水打湿了干草,也悄悄磨砺着他的意志。

就在这样艰苦的环境里,一桩温暖的小事,成了他记忆里的光。

一天,河东乡乡长林永尊病倒了,牟敦群受命去送鸡蛋和鸡慰问。他按时完成了这份“特殊任务”。当他把东西交到林永尊手上时,林永尊拉着他的手说:“好孩子,辛苦你了。”那句简单的夸奖,让牟敦群心里甜滋滋的,觉得自己成了能为战友分忧的“大人”。

可这份温暖很快被残酷的现实击碎。没过几天,噩耗传来——林永尊和通信员小高被敌人杀害了。原来出了汉奸,悄悄换掉了岗哨,摸清了乡长的住处,深夜里,敌人将两人勒死。听到消息的那一刻,牟敦群心里反复念叨:“要是那晚他们躲进草垛就好了,要是我能多做点什么就好了……”

战友的鲜血,成了牟敦群心中永远的痛,也化作了他战场上的勇气。他知道,自己多一分警惕,战友就少一分危险;自己多一分本领,就能为牺牲的同志多一分报仇的可能。

洪桥上的冲锋:血色勋章照千秋

1948年的冬天,淮海战役的序幕即将拉开,江苏新浦洪门桥成了必争之地。这座横跨河流的桥梁,是进入徐州的咽喉,被国民党军队死死守住,四周是一马平川的平原,无遮无挡,敌人还在周围竖起木桩,挖掘了环水深沟,沟底是能陷人没顶的稀泥。

“拿下洪门桥,就是在敌人心脏插一把刀!”战前动员会上,政委苏毅然的声音掷地有声,营长吴德胜的眼神里燃烧着怒火:“这是关系我党生死存亡的战斗,不惜一切代价,必须拿下!”

牟敦群所在的部队成立了突击排,他和另外两名战友负责机枪射击。那时他个子矮小,深及膝盖的稀泥成了天然的“机枪架”——他站在泥里,让机枪稳稳地架在自己肩上,战友趴在他身后扣动扳机。“嗒嗒嗒”的枪声响起时,震得他肩膀发麻,耳朵嗡嗡作响,可他像钉在原地的钉子,纹丝不动。

战斗中,不断有前面的战友栽倒在牟敦群面前,鲜血瞬间染红了身下的水洼。可后面的人没有丝毫犹豫,踩着战友的血迹继续冲锋。有一次,一颗子弹擦着他的头皮飞过,他甚至能感觉到子弹带起的热风,可他连眼睛都没眨一下,继续瞄准敌人的碉堡射击。“那时候哪顾得上怕啊,心里就一个念头:冲过去,拿下桥!”多年后回忆起这段经历,牟敦群的声音依然带着颤抖,却透着一股不屈的硬气。

当红旗终于插上洪门桥的那一刻,牟敦群看着身边倒下的战友,真正明白了“牺牲”二字的重量。

此后,牟敦群又参加了台儿庄、碾庄、徐州等战役,跟着部队在大运河边转战。渡江战役时,他们借老百姓的小木船横渡长江,有的战友被湍急的江水冲走,有的被敌人的炮弹击中,鲜血染红了江面。牟敦群紧紧抓着船舷,看着身边的战友一个个消失在浪涛里,心里只有一个信念:“活着,一定要活着看到胜利的那一天。”

如今96岁的牟敦群,腿脚不便,记忆模糊,却总在看到红旗时,下意识地挺直腰板。那些烽火岁月里的片段,早已刻进他的骨髓。当被问起这辈子最骄傲的事,他浑浊的眼睛里会闪过一丝光亮:“我活下来了,看到了大家过上好日子,没辜负那些牺牲的战友。”

当牟敦群再次讲起那些不会消逝的回忆时,仿佛有个声音在提醒着我们:今天的国泰民安,从来不是凭空而来。无数个像牟敦群一样的“他”,像一盏盏不灭的灯,照亮着来路,也指引着前方——珍惜当下,不负先辈,便是对那段岁月最好的致敬。