有着70余年党龄的老党员邹玉文,用一生的忠诚书写着“跟党走、为人民”的红色答卷——

全媒体记者 田文佼 通讯员 宋晓磊

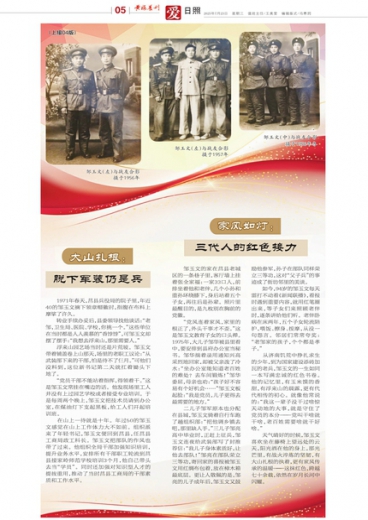

盛夏七月,蝉鸣如雨。在莒县老城区的一栋二层小楼房里,94岁的邹玉文坐在藤椅上,阳光透过屋顶的玻璃罩顶照进庭院,照在老人手里泛黄的老照片上——那些定格在战火岁月与建设年代的影像,瞬间在他脸上漾起涟漪。

从济南饥荒中挣扎求生的少年,到抗美援朝的后勤兵,再到浮来山上的拓荒者,这位有着70余年党龄的老党员,用一生书写着“跟党走、为人民”的红色答卷。

个人简历

邹玉文,男,1932年生,山东济南人,共产党员。1949年至1953年,先后工作于独立营机关卫生室、营部通讯室,后被分配到泰安军分区新兵团参加抗美援朝,负责后勤保障工作。1954年,分配于莒县兵役局,1971年,转业至莒县园艺场任党支部书记,1981年,任莒县工商局政工科长,1992年离休。

战火淬炼:玉米馍里长出的信仰

1948年的秋天,济南大地上的裂缝能塞进拳头。16岁的邹玉文蹲在自家地里,看着枯死的禾苗,喉咙里像塞着沙土。“地里颗粒无收,全家人掰臭椿树叶拌麸子蒸着吃。那时候的苦是现在怎么也想象不到的。”但就是这难以下咽的食物,成了活下去的唯一指望。

那年冬天,邹玉文揣着半块饼子徒步往济南军区走。寒风卷着雪粒子打在脸上,他把饼子焐在怀里,心里只有一个念头:“当兵,能吃饱饭,还能打反动派。”可到了军区门口,哨兵打量着他瘦弱的身板直摇头:“娃娃,你还没枪高呢,回去吧。”

1949年6月,17岁的邹玉文又来了。这次他特意挺直腰杆,在历城区邵二区中队遇到一位参谋。“你啥文化?”参谋问。“高小!”他响亮地回答。“行,你来吧。”这几个字,成了他命运的转折点。

在区中队,邹玉文第一次吃上了玉米馍。黄澄澄的馍馍就着白菜帮子腌的咸菜,他觉得是人间至味。“能吃饱饭,还能为国家做事,太幸福了!”他和战友们推着小推车跑遍周边村镇,把原粮推回来,连夜推磨磨成面粉送进炊事班。

1951年新兵团成立,老熟人李参谋找上门:“玉文记性好,还识文断字,来当文书吧。”这成了他人生的重要节点。那时候邹玉文才明白:“文化不是奢侈品,是干革命的武器。”

抗美援朝战争爆发后,邹玉文虽未跨过鸭绿江,却成了前线最坚实的后盾中的一员。1954年,邹玉文背着简单的行囊来到莒县。火车站的站牌在暮色中泛着微光,他摸了摸胸前的党员徽章,心里默念:“不管到哪里,党员的本分不能丢。”

大山扎根:脱下军装仍是兵

1971年春天,莒县兵役局的院子里,年近40的邹玉文摘下领章帽徽时,指腹在布料上摩挲了许久。

转业手续办妥后,县委领导找他谈话:“老邹,卫生局、医院、学校,你挑一个。”这些单位在当时都是人人羡慕的“香饽饽”,可邹玉文却摆了摆手:“我想去浮来山,那里需要人。”

浮来山园艺场当时还是片荒坡。邹玉文带着铺盖卷上山那天,场里的老职工议论:“从武装部下来的干部,怕是待不了仨月。”可他们没料到,这位新书记第二天就扛着锄头下地了。

“党员干部不能站着指挥,得领着干。”这是邹玉文常挂在嘴边的话。他发现场里工人并没有上过园艺学校或者接受专业培训。于是每周两个晚上,邹玉文把技术员请到办公室,在煤油灯下支起黑板,给工人们开起培训班。

在山上一待就是十年。年过50的邹玉文感觉在山上工作体力大不如前。组织派来了年轻书记,邹玉文便回到莒县,任莒县工商局政工科长。邹玉文把部队的作风也带了过来。他组织全局干部加强知识培训,提升业务水平,安排所有干部职工轮流到莒县接家岭师范学校培训3个月,他自己带头去当“学员”。同时还加强对知识型人才的提拔重用,推动了当时莒县工商局的干部素质和工作水平。

家风如灯:三代人的红色接力

邹玉文的家在莒县老城区的一条巷子里,客厅墙上挂着张全家福:一家33口人,前排坐着他和老伴,几个小孙和重孙环绕膝下,身后站着五个子女,再往后是孙辈。照片里最醒目的,是九枚别在胸前的党徽。

“党风连着家风,家里的根正了,外头干事才不歪。”这是邹玉文教育子女的口头禅。1975年,大儿子邹华被县里看中,要安排到县府办公室当秘书。邹华揣着录用通知兴高采烈地回家,却被父亲泼了冷水:“坐办公室能知道老百姓的难处?去车间锻炼!”邹华委屈,母亲也劝:“孩子好不容易有个好机会……”邹玉文板起脸:“我是党员,儿子更得去最需要的地方。”

二儿子邹军原本也分配在县城,邹玉文骑着自行车跑了趟组织部:“把他调乡镇去吧,那里缺人手。”三儿子邹亮高中毕业时,正赶上征兵,邹玉文连夜给武装部写了封推荐信:“我儿子身体素质好,让他去部队!”邹亮在部队荣立三等功,寄回家的喜报被邹玉文用红绸布包着,放在樟木箱最底层。更让人敬佩的是,邹亮的儿子成年后,邹玉文又鼓励他参军,孙子在部队同样荣立三等功,这对“父子兵”的事迹成了街坊邻里的美谈。

如今,94岁的邹玉文每天雷打不动看《新闻联播》,看报时遇到重要内容,就用红笔圈出来,等子女们来照顾老伴时,逐条讲给他们听。老伴卧病在床两年,五个子女轮流陪护,喂饭、擦身、按摩,从没一句怨言。邻居们常常夸奖:“老邹家的孩子,个个都是孝子。”

从济南饥荒中挣扎求生的少年,到为国家建设添砖加瓦的老兵,邹玉文的一生如同一本写满忠诚的红色书卷。他的记忆里,有玉米馍的香甜,有浮来山的晨露,更有代代相传的初心。就像他常说的:“我这一辈子没干过啥惊天动地的大事,就是守住了党员的本分——党叫干啥就干啥,老百姓需要啥就干好啥。”

天气晴好的时候,邹玉文喜欢坐在藤椅上望远处的云天,阳光洒在他的身上,那光芒里,有战火淬炼的坚韧,有大山扎根的执着,更有家风传承的温暖——这抹红色,跨越七十余载,依然在岁月长河中闪耀。