全媒体记者 田文佼 通讯员 宋晓磊

曾握枪杆子护家国、执锄把子济苍生,把烽火岁月的炽热、建设年代的厚重,都酿成了如今他这99岁日常里的从容,王怀智———

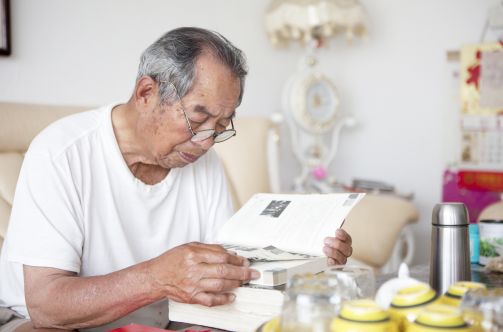

初见王怀智老人,他正在家中安详地翻阅着杂志。脸上的从容和矍铄似乎写满了岁月对他的眷顾。历史长河悠悠淌过,在王怀智的人生画卷上晕染出波澜壮阔的色彩。

这位曾握枪杆子护家国、执锄把子济苍生的99岁老者,把烽火岁月的炽热、建设年代的厚重,都酿成了日常里的从容。从19岁那年初见硝烟,他的生命便与时代同频共振,每一道皱纹里都藏着星辰,每一寸筋骨中都立着山河。

个人简历

王怀智,男,1927年生,1946年3月参加革命,1946年4月加入中国共产党。先后担任自卫队队长,高密县康庄区区长、书记,胶县北都区党委书记,胶州地委宣传部副科长,五莲县委文教部副部长,五莲县委宣传部副部长,五莲县许孟公社党委书记,五莲县农机局局长,五莲县水利局局长,五莲县文化局局长等。1987年10月离职休养。

枪杆子上的青春:从文书到“护城人”

1946年的高密乡下,19岁的王怀智攥着锄头的手第一次握住了笔。彼时解放区刚立稳脚跟,路条是通行的“命符”,儿童团握着红缨枪在路口站岗,而他这个“读过书的娃”,成了方平区写路条的文书。

“字要写得正,章要盖得稳,写错一个字,可能就耽误大事。”他在糙纸上一笔一划写清姓名、去向,那些带着墨香的纸片,后来都成了战士和百姓眼里的“通行证”。

可乱世里,笔杆子护不住家国。没过多久,王怀智就扛起了枪。先是当村干部,再是基干班班长、自卫队队长,最后加入地方武工队。“那会儿武器可杂了,德国手枪、意大利机枪,我扛的是机关枪,队伍里的‘重火力’!”说起这段,他满是皱纹的手忽然绷紧,像还握着冰冷的枪身。

武工队的对手是“还乡团”,那些卷土重来的地主武装心狠手辣,“夜里睡觉都得睁只眼,他们敢摸黑偷袭,我们就敢硬碰硬。”他说自己也怕过,可看到乡亲们藏在门后怯生生的眼神,“怕也得往前冲。”

真正让他记了一辈子的,是高密城解放战。1946年秋,周边县城接连解放,残敌像受惊的兔子般“龟缩”进高密城。正规部队围城七天,王怀智带着地方武装守在外围,“就像扎篱笆,一只鸟都不能让飞出去。”第七晚总攻打响时,他正趴在城东的土坡后,看东翼炮兵率先打破夜空。“炮弹拖着红光飞过去,城墙‘轰隆’一声就塌了块角!”两个小时的炮火照亮了半个天空,东南角的缺口刚被炸开,战士们就像潮水般涌进去,没多久西城墙也破了。“天亮时,城里的红旗一升,我们都在坡上跳着喊,眼泪混着汗往下流。”车轮与堤坝:民生大地上的实干者

1948年的秋夜,淮海战役的炮声还在远处闷响,王怀智正骑着自行车在月光下穿行。彼时他已是高密县康庄区区长,带着“康庄大队”的1000多人、500辆独轮车,要把15万斤粮食送往前线。队伍太长,白天走就是活靶子,只能靠夜色掩护。每天清晨,他都要冒着头顶盘旋敌机的危险,骑车探路,“哪里有沟,哪里有桥,哪里能躲飞机,都得记在心里,画成图给大伙。”

那半个月,他成了队伍里的“陀螺”。独轮车排开有二里地长,他夜里要从前头跑到后头,再从后头奔回前头,“看三次前头,查三次后头,就怕有人掉队,怕粮食出岔子。”历时半个月的时间,“康庄大队”将所有物资安全送达。

枪林弹雨里闯过来的人,到了和平年代,把劲儿都使在了泥土里。1950年,王怀智任胶县北都区党委书记。盛夏时节,暴雨连天,五尺河的洪水漫过田埂,一米多深的水把庄稼泡得发涨,百姓蹲在河堤上抹眼泪。王怀智蹲在水边看了三天,忽然折了两根高粱秸,一根插在河里,一根插在地里。“就瞅着那秸子露出水面的长短,原来河里水位比地里还低!”

他拍着大腿喊,“扒坝放水!”村民们半信半疑,跟着他挖开河坝,地里的洪水“哗哗”往河里流,没几天田就露了出来。那年秋天,原本只能种高粱的地里,竟长出了沉甸甸的玉米,百姓提着新收的粮食往他屋里送,他笑着摆手:“我是党员,就该干这事。”

1973年到五莲县水利局工作时,他成了五莲县的“活水文图”。上百处水域,哪个河深几尺,哪个坝能扛住多大水,他都像刻在脑子里。后来到文旅局,又领着人建起图书馆、电影院,那些建筑成了县城的地标。

家风如灯:皱纹里的红色传承

夕阳西下,傍晚的余晖透过窗,照在王怀智家里的全家福上,给相框罩上一层金边。相片里,一大家人站成几排,每个人的脸上都洋溢着幸福的微笑。“全家几乎都是党员,俩儿子当兵,一个孙子也当兵,一个孙子穿警服,都是为人民服务的。”说起这些,79年党龄的王怀智眼里的光比夕阳闪亮。

儿子们记得,父亲总把“两不怕”挂在嘴边:“一不怕苦,二不怕死。不能考虑个人,要为大局想。”他用一辈子写下的“一身正气,两袖清风”,证明这不是空话。

离休后的王怀智,生活过得比年轻人还充实。天不亮就起来读书看报,字认不全的就查字典,一本厚重的《辞海》被王怀智翻了上万遍,胶带粘了又粘;偶尔约着老友去打门球、下象棋、钓鱼。可他最喜欢的,还是给孙子们讲红色故事——— 那些泡发在岁月长河里的记忆一遍遍被打捞起,变成了这个家庭中代代传承的深刻印记。他讲得慢,孩子们听得静,月光透过树叶洒在他脸上,那些皱纹里仿佛藏着整个烽火年代。

如今99岁的他,能骑着电动自行车去买菜,隔三差五儿子们还陪同着他去钓鱼。有人问长寿的秘诀,他嘿嘿笑:“心里干净,干活踏实,啥愁事都搁不住。”

雨过天晴的夏日,天空湛蓝如洗。风吹过路边的柳树沙沙作响,像在说:这世间最动人的风华,从不是青春的模样,而是把一辈子交给家国的赤诚。王怀智坐在海边垂钓,看着远处的山———

年轻时扛枪保卫的山河,中年时挥汗建设的家园,老年时守护的家风,都在暮色里渐渐温柔。从19岁到99岁,他的人生像一支燃烧的红烛,在烽火里照亮过前路,在建设中温暖过民心,在岁月里传承着火种。他和无数像他一样的老党员,早已把自己活成了路标,让后来者知道,来路有多不易,前路该往何方。