□ 全媒体记者 范开元/文 腾达/图

当96岁的林维祯老人讲述起部队武器来源,他眼中仿佛掠过战场硝烟:“没有枪,没有炮,敌人给我们造”——这句《游击队歌》的歌词,正是他作为解放军十兵团后勤修械兵看到的真实场面。

这位1929年出生的老兵,亲历了解放战争最壮阔的篇章。从淮海战役的弹药运输员到渡江战役的火线保障者,从上海吴淞口的战场清理人到东南海疆的守岛战士,他用双手托起胜利的基石。硝烟散尽后,他又在车床与图纸间开辟“第二战场”,将战场淬炼的坚韧融入新中国工业建设的血脉。林维祯的一生,是一部镌刻在共和国丰碑上的立体史诗。

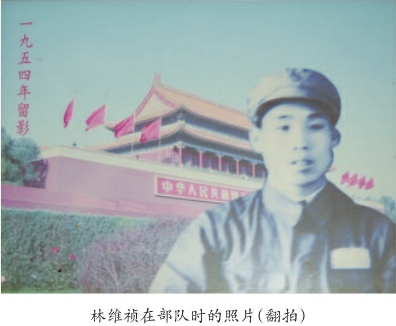

主要经历:1947年4月,林维祯在山东省邹平县参军。1947年4月至1955年4月,在中国人民解放军十兵团二十八军八十三师后勤修械所当兵,主要负责修理军械,比如步枪等轻武器。1955年5月,复员务农。1956年2月,济南第二机床厂工人。1965年10月,山东第一机械厂工人、调度员、副主任。1950年7月加入中国共产党。1950年8月,荣立三等功。

参加的主要战役:1948年12月,参加淮海战役,打临城、青龙集时负责往前方运送弹药。1949年4月,在江阴参加渡江战役,负责第一梯队给前沿部队运送弹药。1949年5月,参加上海战役,打吴淞口国际电台,在前方弹药所,负责打扫战场。

烽火淬炼:从邹平少年到战地“护械人”

1947年的春天,对于17岁的山东邹平少年林维祯而言,空气中弥漫的不只是春回大地的气息,更有浓烈的战争硝烟。国民党军队对解放区的重点进攻,将他的家乡也卷入战火漩涡。

“国民党进攻一天多,咱力量弱,晚上就转移了……”家庭的变故与连天的战乱,催生了林维祯的抉择。那个夜晚,村庄里五六个青年一同告别故土,奔向部队前线。年仅17岁的他,自此踏上了革命征程。

初入伍的林维祯并未立刻扛枪上阵,而是被分配到至关重要的后勤岗位——— 二十八军八十三师后勤修械所。这是前线战斗力的直接保障。在那个知识与文化都极度匮乏的年代,掌握一门技术需要付出百倍艰辛。林维祯凭着一股不服输的韧劲,将师傅的每个动作、每个步骤都牢牢记在心里,反复揣摩。

战火中的后勤兵,时刻游走于生死边缘。最惊险的是开封战役后的突围:“国民党追得紧,我们连夜急渡黄河……跑慢一步人就没了。”1948年淮海战役,他穿梭在临城、青龙集的焦土上运送弹药。硝烟尚未散尽,部队稍作休整便挥师南下。1949年4月,渡江战役号角吹响,在江阴附近,林维祯再次承担起为第一梯队运送弹药的重任。

5月上海战役,他坚守吴淞口国际电台前沿,“前方炮弹就在头顶飞,打扫战场时满目焦黑。”战斗最激烈时,根本无暇修理损坏的武器,“一打仗,就给前方送弹药。仗打完了,部队(需要修械)都拿着(武器)来了。没有休息的余地啊。”

战斗间隙,他的战场便转移到修械所。昏暗油灯下,他和战友们争分夺秒修复缴获的步枪、792式重机枪。“修好了部队接着用啊,哪能休息?”长夜无眠的抢修是常态,沾满油污的双手托起的是战友的生命线。 “咱部队没车床,都是手工。击针坏了,就拆一个好的,比量着,手工用锉刀磨出来一个新的。”林维祯道出当年的维修条件。面对战场上缴获的“万国牌”武器,他和战友们用最原始的工具创造着奇迹。

维修技艺的习得浸透着血汗。他至今记得初学时的窘迫:“咱一个普通老百姓,看老师傅修,看明白了就快,看不明白就犯难。”没有教材,没有课堂,他蹲在老师傅身边,眼睛紧盯着每一个拆卸动作,将修理步骤刻进脑海。“这不是一天半天能学好的”,全凭反复实践与钻研。当被问及诀窍,老人朴实地回答:“就看着老师修什么、怎么修。”

战利品是他们最重要的“补给”。林维祯回忆:“武器弹药都是打仗缴获的……越打,手里东西越多!”这些来自敌手的“礼物”型号繁杂,维修难度极大。轻武器就地修复,大型装备则转运后方。正是无数个如林维祯般的“武器医生”,让缴获的枪炮调转方向,成为刺向敌人的利刃。

随后,林维祯随部队南下福建,在福州附近的海岛上承担台海方向战备任务,警惕守卫新中国的安宁。“后来,我们部队从岛上撤下来准备去‘抗美援朝’。与上海公安13师换防,没两天,国民党部队就趁机反扑。我们又迎上去打回去了。”驻岛期间,因在艰苦环境中“积极工作,处处带头”,林维祯荣立三等功一次、四等功四次。

转战经纬:车间里的“第二次长征”

1955年,林维祯在上海住院治疗后,因伤病复员回乡。过年期间,提前复员的战友问他“还想出去吗”,他毫不犹豫响应国家建设号召,进入济南第二机床厂,开启了长达30余年的工业征程。

战场到车间的转变充满挑战。面对精密图纸,这位战场上的技术能手一度茫然:“图纸上符号像天书,根本看不懂。”部队维修枪支的经验,在现代化机械前显得捉襟见肘。他拿出战场上的韧劲,“边干边学”,追着老师傅请教,一点一点啃下机械原理。“三个月学徒期,不合格就得走人。”最终他以过硬技术通过考核。

1965年,国家“三线建设”号角吹响。林维祯毅然奔赴深山的山东第一机械厂(976厂),从采购员干到车间调度员、副主任。他将在部队“坚决服从命令”的作风带到工作中,一丝不苟,兢兢业业,将一名共产党员的先锋模范作用,体现在每一个平凡的岗位上。他的人生,从保家卫国的战场,无缝衔接到建设国家的工厂,改变的是身份,不变的是为国为民的初心。

1989年12月,林维祯光荣离休。回望一生,他感慨万千:“现在的生活,和过去比是一个天上一个地下。”他清晰记得战场上的饥寒交迫:“打仗时连顿热饭都吃不上。”从沂蒙山区的烽火少年,到流水线上的建设标兵,他用一生践行着1950年入党时的誓言:“不为升官发财,就为全心全意为人民服务。”

如今,林维祯老人已是鲐背之年。岁月的风霜在他脸上刻下深深印记,但那份军人的坚毅和共产党员的赤诚,依然在他清澈的眼眸中闪光。他运送过的每一发子弹,修复的每一支步枪,车制的每一个零件,都化作了共和国大厦的基石。他的一生,是千千万万革命前辈的缩影——— 将最宝贵的青春献给民族独立和人民解放事业,又在和平年代里,化作一颗颗永不生锈的螺丝钉,在祖国最 需要的地方默默发光发热。