——访电视连续剧《生万物》原著作者、著名作家赵德发

□ 全媒体记者 沈凤国 孟凡星 陈德凝/文 姚力钰 卢冠中/摄

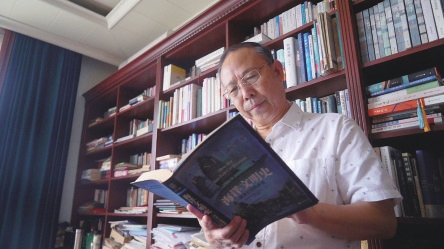

采访手记 电视剧《生万物》火了。自今年8月13日登陆总台央视电视剧频道(CCTV-8)以来,电视剧《生万物》便引发广泛关注与热烈讨论,在收视率上持续创新高。作为一部年代史诗,《生万物》是近年国产剧中难得的一部兼具史诗格局与乡土气息的年代大剧。该剧凭借真挚情感与现实主义力量,吸引了男女老幼各个年龄阶段的观众守在荧屏前追剧,成为这个夏天里一个引人注目的现象。《生万物》改编自著名作家赵德发的长篇小说《缱绻与决绝》。电视剧拍摄时,剧组横跨临沂、日照等地进行实景摄制,黄海之滨的浪花飞舞、渔船行驶,给观众带来了视觉享受。日照取景、大海元素,为日照的知名度和美誉度的提升带来了积极意义。随着电视剧的热播,《缱绻与决绝》同时受到社会热捧。《生万物》播出之后,人民文学出版社的责任编辑告诉赵德发,小说已经加印了4万册,但许多地方还反映买不到书。加印工作正在紧锣密鼓地推进。对于赵德发来说,这个夏天很热烈、很难忘,这不仅仅是他45年文学创作事业的回馈,更是时间对这位优秀作家最初文学理想的回答。8月24日上午,日照日报记者来到赵德发先生的书房,对他进行了访谈交流。让我们跟随记者的专访,听赵德发先生畅谈《生万物》与《缱绻与决绝》之间的关系,听他谈自己在时间深处对文学的追求、追问与回响。

记者:连日来,根据您的长篇小说《缱绻与决绝》改编的电视剧《生万物》在央视八频道热播,创下央视八套年内收视新高,成为央八2025年首部收视率破4的剧集,在爱奇艺站内成为2025年首部单日有效播放破亿长剧,掀起了全民追剧热潮。在充满年代感和极具烟火气息的剧情展现中,不论年龄、性别还是文化背景,观众都被剧中人在土地上的生与死、爱与痛等情节所打动,乃至产生了一种对“精神还乡”的深切共鸣,唤起了中国人对于“土地在,根就在”的集体记忆。可以说,贴近了原著中对“土生万物、地载群伦”的核心表达。请问您如何看待百年前、三十年前人与土地的关系?如何看待今天人与土地的关系?如何看待土地在这个历史纵深中价值的变化?

赵德发:电视剧《生万物》收视率很高,几代人在一起追剧,他们都被剧情打动,被人物的命运感吸引。我认为这部戏达到了一种效果,那就是唤醒中国人的土地记忆。人类自从进入农业时代,就把土地当成了生存的一个重要元素,土地是生存基础,也是精神归宿。因为土地的重要性,渐渐形成了土地崇拜,对土地奉若神明。所以,我在小说《缱绻与决绝》中就用了一副对联做题记:“土生万物由来源、地在群伦自古尊。”过去的农民是把土地当作命根子的,土地在,根就在,渐渐形成了以土地崇拜为核心的农耕文明。电视剧《生万物》故事开始是上世纪20年代,再往前追溯一百年、一千年,都是差不多。农民对土地的情感是血泪交融,缠绵缱绻。改革开放之后,新一代农民对土地的感情渐渐淡漠,其中一些是决绝地背离土地,走向了城市。所以我的小说就用了“缱绻与决绝”做书名,这是农民对土地的两种态度。但是电视剧,只取了小说的前半部,重点表现老一辈农民对土地的深厚感情,就用了“生万物”做电视剧的名字。这个名字很好,既体现了土生万物,突出了土地的生养功能,同时,又暗含了传统文化当中“道生一,一生二,二生三,三生万物”这个意义。对土地的这种深厚感情,在老一辈人心中,在潜意识当中,依然根深蒂固。在年轻人当中,他们通过这部电视剧,知道了我们的祖辈就是这样走过来的,他们在土地上就是这样生存的。我们的城市,就是在这样的土地上出现并崛起的。我们在回望来路的时候就会心生感慨,就会思考今天人与土地的关系。当然,今天那些年轻观众,他们有的是从农村走向城市,对土地的感情淡了。在城市生长的这些年轻人,他们对土地更加疏远,有一些做生意的人甚至把土地只是看作一种资本元素,衡量它价值多少。进城打工的一些年轻人,就从经济方面考量土地。比如说,在农村种一亩地一年收入多少,而我在外面打工一个月收入多少。越比对越计算,越觉得土地在他们心目中不值钱。但是,这个电视剧给了他们警醒,土地曾经这么金贵,曾经这么重要,我们今天虽然生活在城市里,但是不能忘了自己的这个根。要审视自己的根之所在,才能真正思考我们的人生意义,思考我们的社会发展,我觉得这还是很有意义的。 记者:您的长篇小说原著《缱绻与决绝》是“农村三部曲”之一,以沂蒙山农村为题材,日照作为沂蒙地区的重要组成部分,民俗、生活以及许多历史背景都非常近似。您在写这部作品的时候,是否参考了日照的一些习俗?

赵德发:电视剧《生万物》的原著是长篇小说《缱绻与决绝》。这部小说是我在日照写的,当时,历经两三年准备,在1995年写完,那年我正好40岁。在这个时候,我写沂蒙山,写土地上的故事,会以海洋文化和海洋文明的角度来观照,就有了一些新的发现,比如说,封大脚跟着郭龟腰到海边来贩盐,看到大海时被深深震撼。渔民的那些生产、生活方式也引起了他的思考。小说中是这样写的:“大脚恍然大悟:噢,原来这世上的活物是分为两大类的:一类是靠水活着的,像鱼、鳖、虾、蟹,和那些打渔人;另一类是靠土活着的,这就是牛、羊、驴、猪,庄稼,还有咱这些种庄稼的人!”他看到了以海为生的这些生灵,对自己的身份有了更加深刻的确认:我就是靠土活着的,我就是一个种庄稼的人,于是就回去了,死心塌地地侍弄土地。小说涉及到许多鲁南民俗。鲁南就包括了我的家乡临沂一带,也包括日照。日照与莒南密切相连,不仅山水紧密相连,许多风俗都一样。《缱绻与决绝》有好多民俗,日照和莒南都一样,我也分不清哪是日照的哪是莒南的,反正都是鲁南的。

记者:《生万物》的成功,离不开导演对原著《缱绻与决绝》的精准改编。剧中开篇时,通过“土匪绑架新娘”“亲爹拒绝赎女”“妹妹代替姐姐出嫁”三大爆点,将观众迅速代入其中。而倪大红和林永健“雪中互骂”“口水互喷”等笑点,缓解了历史题材所带来的沉重感。另外,剧中的“试春气”“二月二踅谷仓”等民俗,以及“知不道”“拉呱”等方言对白,均被真实地予以还原。请问有没有哪些改编细节,让您觉得“精准击中了文本”或者“超出预期”?您有没有预料到这部三十年前写就的作品,在今天能有这么高的收视率?

赵德发:电视剧《生万物》的改编非常成功。首先,这离不开爱奇艺高层对这部戏的定位。爱奇艺总编王兆楠先生在《生万物》开机仪式上曾讲,我们为什么要改编《缱绻与决绝》,因为这部书写出了农耕文明的精髓,再就是故事精彩。他们定位之后,主创团队就对剧本进行打造。编剧王贺女士和剧本编辑郭元女士,在改编中充分发挥了她们的智慧,甚至有一些天才的发挥,我很佩服她们。有一些内容原来是小说当中没有的,她们加上了,非常精彩。比如说,大脚雪夜上山救绣绣,回来之后,他劝说费文典用八抬大轿把绣绣抬回去。但是费文典因为懦弱,没有承诺,封大脚就用八抬大轿抬着绣绣,围着村子转了三圈,正式向全村人宣告他们的明媒正娶,为绣绣正名。这些都是非常好的。剧组也让我看了剧本,提了一些意见。等到剧本接近修改完毕,就开始了拍摄。导演刘家成先生是中国最优秀的导演之一,艺术路子非常宽广。去年,在完成电视剧《海天雄鹰》的拍摄后,从蓝天转到土地。我与他开玩笑说,您先是听天上的飞机叫,然后又听土地上的黄牛叫,跨度这么大,让人敬佩。导演非常用心,每一幕场景都精心调度。我亲眼看到他一次次跑出监视器室,到现场给演员说戏。这是很少见的。他完全可以让副导演去告诉演员应该注意什么,但他是亲自给演员讲戏。所以,电视剧改编得非常成功,我们看到的这个戏十分精彩,很多地方都超出了我的预期。另外,电视剧里的一些试春气、打春牛、踅谷仓等这些仪式,都是他们用影视手段予以真实还原,让我们真切感受到了农耕文明的博大精深。还有很多很多动人之处。总之,我觉得很震撼。我在多个场合感叹,《缱绻与决绝》是我在40岁时候写的作品,在我70岁的时候来看由它改编的电视剧,又有这么高的收视率,我感到非常幸福。

记者:《生万物》的精神内核涉及两大层面,一是要焕发起我们内心对土地的热爱,二是要在作品中表达一种家国情怀。这部剧的前半部分基本未脱离原著,但在后半部分导演则作了创新性改编,即当外敌入侵时,乡民们都意识到了要放下私怨,同仇敌忾,共同抵御外侮,这种自觉生发的家国意识深深地感染了观众。请问您是如何看待导演的这种创新性改编的?

赵德发:是的,《生万物》的精神内核有两个方面,一是对土地的热爱,二是家国情怀。《生万物》取了小说《缱绻与决绝》前半部分中共同抵御外侮的内容,比如说,来了马子,要屠村,这个时候,全村老少无论穷富都放下了他们之间的恩怨,团结一致,一起抗击马子。电视剧里有一些内容是主创团队加上的,比如说绣绣挺身而出,要牺牲自己来救乡亲。再就是,危急关头大脚飞身扑倒二当家的,把匪首挟持,逼着他们放掉了乡亲,放掉了绣绣。这些都是非常精彩催人泪下的场景。后来,日寇来了的剧情,是我小说中没有的内容,但是电视剧《生万物》写到了,就在日寇横行乡间的时候,天牛庙村的人,包括共产党的力量,一心一意抗击日寇,要把日寇赶出去。我觉得改编是成功的,我是认可的。