从白衣战士到乡间“健康守门人”,郑世奎用一生践行党员誓言———

□ 全媒体记者 田文佼 通讯员 宋晓磊

在岚山区虎山镇黄家峪村,提起郑世奎,村里人没有不知道的——— 骑车、赶集、帮大伙儿看病……这位96岁老党员的身影常常在村里穿梭,脊梁骨也始终挺得像当年扛过的步枪一样坚挺。

8月的午后,记者一行来到郑世奎家中。年近百岁的老人正坐在院子里,摩挲着那个裹着三层卫生纸的小盒子——— 淮海战役的硝烟、鸭绿江的寒风、抗美援朝时的纪念手帕、党费证上的红章……那些被岁月磨得发亮的记忆碎片,在他布满皱纹的手掌下渐渐拼凑出一幅画———

画里有17岁少年奔向革命队伍的背影,有炮火中白衣执甲的坚守,有田间地头防治疟疾的脚步,更有离休后仍滚烫跳动的党员初心。从战火纷飞的年代到国泰民安的今天,这位老兵用近百年的人生证明:有些信仰,从不因岁月流逝而褪色;有些坚守,总能在时代变迁中闪耀如初。

【个人简介】

郑世奎,1929年生人,17岁入伍,1948年2月入党。1948年5月作为“看护员”和护士,郑世奎随华东野战医院出征,先后参加过莱芜战役、孟良崮战役、豫东战役、黄河北岸战役等重要战役,1950年8月参加抗美援朝。1955年11月复员,后在日照防疫站工作,从事疟疾防治工作20年,1980年退休,1982年离休。从事卫生工作40年。

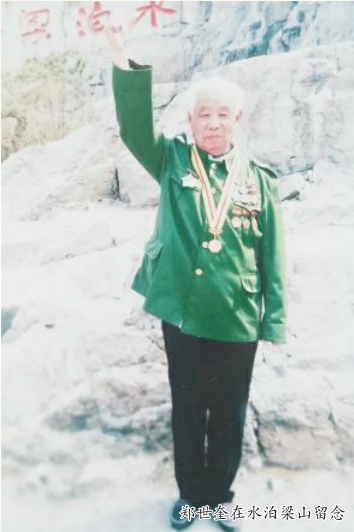

郑世奎离开工作岗位后,对于卫生事业的贡献一直在继续。1989年省委地方防治领导小组授予郑世奎在疟疾防治工作“优异成绩奖”,1990年卫生部授予其从事卫生防疫工作“三十年贡献奖”,2008年、2010年获得市委组织部、市委老干局授予的全市“优秀离退休干部党员”称号。2023年被评为“实诚日照人”,荣获岚山区第二季度“实诚日照人·岚山区身边最美的你”道德模范。

少年志:一把怒火点燃的革命激情

1945年的秋日,岚山区虎山镇黄家峪村的垃圾处理厂弥漫着呛人的硝烟味。16岁的郑世奎躲在柴草堆后,眼睁睁看着两个戴着防毒面具的敌人,用枪托将一位村民狠狠掼在地上,冰冷的枪口随后刺穿了那位村民的胸膛。鲜血染红了脚下的土地,也在少年心里烧起了一团火。

“共产党是让老百姓过上好日子的。”村里老人的话像一颗种子,落在了郑世奎滚烫的心上。那时村里常驻着八路军,战士们帮村民挑水、种地,晚上围坐在煤油灯旁讲革命道理。郑世奎总爱凑过去听,看着战士们补丁摞补丁的军装,却有着亮闪闪的眼神,他渐渐明白:要让这样的暴行不再发生,就得跟着共产党,拿起“武器”保家卫国。

1945年冬天,他独身一人跑到江苏去,和他想象的不一样,他并没有顺利找到部队,一个区委会将他留下,在那里干起了打杂的工作。

1946年8月,郑世奎正式入伍,被安排在了医院。就这样,郑世奎成了华东野战医院的一名看护员。

烽火中:白衣为甲,后方亦是战场

没上过学的郑世奎,对看护工作并不了解,他从打水打饭的打杂工作干起,慢慢地开始帮忙配合解绑带、换药、包扎等简单的护理工作。

1948年5月,炮火染红了天际。郑世奎和战友们在山坳里搭起临时救护所,手术台是用门板拼的,消毒水混着血腥味在空气里弥漫。这样的场景,在莱芜战役、豫东战役、黄河北岸战役中一次次重演。他没摸过枪,却每天和死神赛跑:给伤员喂水、换药、清理伤口,有时还要背着担架在炮火里转移。

1950年8月,抗美援朝的号角吹响。郑世奎随部队北上,救治了一批批伤员,在后方默默守护着。他也从一开始的护理员锻炼成了一名合格的护士——— 打针、灌肠、换药,他手脚麻利、灵活,伤员和同事们都夸赞。

多年后,郑世奎的小盒子里,用三层卫生纸小心翼翼裹着的,是淮海战役、渡江战役、孟良崮战役的纪念章。有的边缘已经磨损,字迹模糊得看不清,可他总爱拿出来摩挲。“我没有勋章,这些是我的路标。”他指着一枚发黑的纪念章,眼里闪着光,“你看这痕迹,是炮弹震的。那时候就想,咱多救一个人,胜利就早来一天。”岁月里:初心不老,奉献成常态

1955年11月,郑世奎复员回到日照,成了防疫站的一名医生。他背着药箱,跑遍了日照的山山水水,专管疟疾防治。那时农村缺医少药,有的村子疟疾肆虐,他就住在村民家里,白天挨家挨户查病情,晚上在煤油灯下记录数据,教大家用蚊帐、烧艾草。

这一干,就是20年。1980年退休那天,他把防疫站的药箱擦得锃亮,交到年轻医生手里:“记住,咱手里的针管、药片,连着老百姓的命。”可他没真正“退”下来———1989年,省委地方防治领导小组给他颁发“优异成绩奖”时,他还在帮防疫站整理疟疾防治档案;1990年接过卫生部“三十年贡献奖”证书时,他刚从乡下回来,裤脚还沾着泥。

离休后的郑世奎,把对战友的牵挂装进了口袋。涛雒镇有位战友牺牲了,遗属日子过得紧巴,他从1985年起,每年都要送钱过去。一 开始是30元,后来到600元,中秋、春节再额外添200元。

他的口袋里,仿佛总装着“热乎气”。汶川地震时,他揣700元跑到居委会,说“给灾区的乡亲买瓶水”;玉树地震,他又送去140元,念叨着“多一分是一分”;新冠疫情暴发,他往党支部缴了5000元大额党费,又往医院捐了10000元,说“我年纪大了上不了前线,这点钱帮着买防护服”。从2018年到2023年,他累计缴纳大额党费3.5万元,那些红色的缴费单,被他整整齐齐夹在党章里。

95岁那年,郑世奎还在忙。有人来找他看面瘫——— 这是他从部队学来的独门绝技,几十年里治好了上百号人。党支部组织去岚山区科技馆参观,单位想派车接他,他摆摆手:“我能坐公交,省钱给组织办事。”于是,人们总能看到一位头发花白的老人,背着帆布包,颤巍巍地走上城际公交,包里装着老花镜和记满笔记的学习手册。

“活到老,学到老,不能落伍。”这是郑世奎常挂在嘴边的话。每天清晨,他都要坐在藤椅上读报纸,遇到重要新闻就用红笔圈出来,然后给来看他的年轻人讲:“你看,咱国家又强大了,这都是一步步拼出来的。”

夕阳下,郑世奎摩挲着那些纪念章,皱纹里盛着满满的光。从17岁参军时的少年,到95岁仍在奉献的老者,他的手曾包扎过伤员的伤口,曾握着药箱走过山路,曾把温暖递到战友遗属手里。这双手或许不再有力,却始终握着一份初心———那份从少年时点燃的、跨越近百年的赤诚,从未熄灭。