——记日照文史研究者滕怀森与他的《日照渔家文化》

□ 全媒体记者 陈潇

从一名渔村少年到致力于日照文史探索与研究、成为日照渔家文化的“土专家”,滕怀森用大半生光阴探寻这片土地与蓝色海域的文化经纬,以一支笔记录传承着老一辈记忆里即将消失的海事民俗。

走进滕怀森的书房,一部部泛黄的历史文献与渔具模型,无声见证着光阴的故事和他的渔家情结。

初心:血脉里的渔家情结与时代使命

“浩瀚的大海孕育了沿海群居的先民,哺育着这些先民世代繁衍的子孙——— 渔家,于是,大海、渔家便有了深深的情结。作为渔家后代的我,写《日照渔家文化》更是出于一种责任感。”滕怀森的话语里,藏着镌刻在血脉里的“蓝色”牵绊。

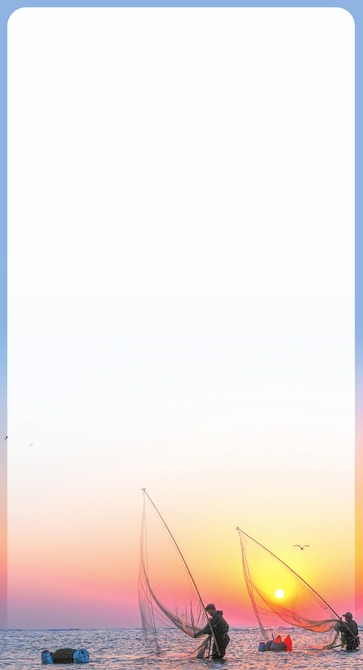

滕怀森的祖父和父亲都是当地有名的船老大,自幼在海边长大的他,至今对渔家生活记忆犹新:清晨的渔港人声鼎沸,渔民们扛着渔具走向渔船;傍晚的海滨炊烟袅袅,孩子们在码头玩耍、等待归航的亲人;祖父对自己讲着“鱼类把口保平安”“小满三日白麟出,端午过后乌贼没”等传说和渔家谚语;父亲紧握船橹粗糙的双手……都是他童年里最深刻的回忆。

这份渔家情结,也在岁月流转中沉淀为一份责任感,埋藏在他的心底。

2008年退休后,滕怀森常回海边老家小住。昔日“渔帆点点、海鸥翔集”的记忆中场景不复存在,取而代之的是机器轰鸣、车水马龙。传统渔具被现代化设备取代,古老的捕捞方式在高科技面前黯然退场。

“每一件传统渔具的诞生、每一种捕鱼方式的改进,无不是祖辈若干代人努力的结果,都凝聚着祖先的汗水、鲜血与智慧。”看着这些承载着渔家历史的文化符号一点点消失,滕怀森心中涌起强烈的紧迫感。

夜深人静时,海风裹挟着涛声而来,熟悉又陌生。

“我仿佛看到祖辈紧握大橹时那粗糙的双手和他们与海浪抗争时坚毅的目光,听到祖父讲渔家故事的字字句句……不能让这些珍贵的文化被时间掩埋!”彼时的滕怀森,奋然起身开灯伏案,疾笔写下脑海中的记忆片段。

从最初的《涛声渔事》初稿,到后来的系统整理,“写一部反映家乡渔家生活的书”,成了他此后十余年间最坚定的“执念”。匠心:十年磨一剑的笔耕不辍与文化考证

《日照渔家文化》的成书,绝非一蹴而就的灵感迸发,而是一场跨越十余年的笔耕不辍与文化考证。

2010年,滕怀森受聘参与《山东区域文化通览·日照卷》的编纂,负责渔文化与海口文化等章节。尽管专家对这部分内容给予极高评价,但受限于篇幅,6万字的原稿未能充分展开,成了他当时心中的遗憾。

十年后,滕怀森重新拾起这份遗憾,将原稿充实完善到近20万字,才有了这部日照首部系统介绍海洋文化的专著。

“这本书的写作过程不复杂,但颇费功夫。” 滕怀森说。这背后,是无数个日夜的奔波与考证。书中近十万字的内容来自其60年前的亲身经历,为确保每个细节的真实准确,他像一位严谨的考古学家,反复采访、实地考察,让记忆与现实相互碰撞、印证。

“譬如写‘排船’一节时,我虽然7岁时曾在排船工地与玩伴整日玩耍,却对具体流程知之不多。为此,我特地找到当年排船的木工师傅,逐字逐句讨论了近一个月,从选木、下料到拼接、上漆,将每个环节都梳理得清清楚楚。再如传统网具的编结与捕捞过程,都是请渔民现场演示或亲自出海,感受渔网入水、收网的力度与节奏。”

为了让著述更具权威性,他参考相关书籍30余部,对典籍中的史例反复比较验证。

“爷爷曾讲过的‘鱼类把口保平安’传说流传不广,这是爷爷60年前讲过的故事,在此前从没见诸任何文字。我先后寻访了20多名生活在海口附近的老人,使这一民俗有了有力的佐证。”

为体现不同海口的特色,滕怀森走遍日照各自然海口,采访当地老人、遍查民间传说,确保写进书中的内容让老人们“没有异议”。

写“刘三黑尝泥知海港”一节时,他亲自拜访刘三黑的后人,听他们讲述其先祖的故事,还见到了刘三黑行船出海使用过的罗盘、探水绳等珍贵遗物,让传说有了实物支撑。

这种严谨的写作态度,让《日照渔家文化》有了“史料真实可信”的鲜明特点,也让该书成为学界公认的权威之作。如今,《日照渔家文化》被中国海洋大学等12所高校图书馆收藏,成为海洋文化研究的重要参考书。

全书从海洋渔业、日照渔家习俗到渔家传说,从渔家谚语、潮汐文化、渔民号子到海口文化等系统展现了日照渔家文化全貌,既有文史作品的朴素真实,又不乏文学作品的生动形象。这种兼具学术性与可读性的风格,让该书荣获第五届“日照文艺奖”,赢得了众多读者的喜爱。传承:一本书

连接过去与未来的文化桥梁

《日照渔家文化》出版后,不到一年便畅销万余册,两度脱销。这份热烈反响,源于它对不同群体的独特意义——— 它像一座桥梁,让日照渔文化的过去与未来在文字中相遇。

对年长的渔民而言,这本书是一把打开记忆的“钥匙”。沿海渔村的老人们翻开书页,看到书中叙述的当年劳动过程,仿佛回到了年轻时耕海牧渔的岁月。旧村拆迁后不再从事渔业的他们,在字里行间寻回了失落的海上记忆,那些熟悉的渔具、习俗、场景,让他们倍感亲切。

对青年渔民与学生来说,这本书是一堂生动的“文化传承课”。青年渔民通过它了解父辈的艰辛,坚定了传承传统技艺的决心;学校将其作为校本教材和参考书,让学生了解日照渔业的历史脉络;山村学生则通过它认识海洋、增长了知识,在心中种下对大海的向往。

对日照这座城市而言,这本书也是一张亮眼的文化名片。宾馆民宿房间里摆放的《日照渔家文化》,成了八方游客了解日照渔文化的“窗口”。

2021年春天,一名来自上海的游客在日照天台山太阳客栈看到该书后,回去便在上海的旅游产品推介会上将其作为典型作品介绍,为日照旅游再添新曲。

除此之外,该书也为研究日照海洋文化留下了珍贵的一手资料。书中史料既来自史籍记载,又源于真实的渔家生活,为后人研究海洋渔业、渔家民俗等提供了可靠的参考,让那些即将消失的渔家文化有了被铭记、被研究的可能。

守望:教育底色与文化创新的不老情怀

滕怀森的文化坚守,离不开 4 0多年教育生涯的滋养。

“多年的教育工作经历,让我始终保持对学习的热情。” 滕怀森说。这种与时俱进的态度,也为他对海洋文化和渔家文化的深入研究注入了活力。

退休前的滕怀森是名中学语文教师,曾连续三年被省招办聘为高考阅卷教师。长期的教学实践让他养成了对文史研究的热爱和严谨的写作习惯,更让他深知文化传承的重要性。

退休后的滕怀森继续笔耕不辍,先后发表约80万字的海洋文化作品,《日照渔家文化》正是其中的精品著作之一。他用教育者的耐心与细致,梳理渔家文化的脉络,让零散的民俗知识形成系统的文化体系。可以说,正是教育生涯的积淀,让他能以更开阔的视野和更细腻的笔触记录渔家文化。

如今,78岁的滕怀森仍未停下前进的脚步。

“当年出版时,《日照渔家文化》因章节和页数限制删减了不少内容,有些章节仍显单薄。再版时,会将盐文化、港口文化和海战文化等内容充实进去,更好地传承守护我们的文化根脉。”

在滕怀森心中,海洋文化是一座取之不尽的宝库。从4000多年前日照先民的耕海牧渔到如今的深耕蔚蓝、向海图强,人类与海洋的互动从未停止。

“敬海的虔诚、出海的惊险、海潮的壮美、海鲜的美味,都是值得书写的文化符号。”滕怀森说,“希望后人翻阅这本书时,能看到千年前渔家文化的璀璨,感受先民与海洋共生的智慧,让日照渔家文化得到更好地延续和传承,这是我的初心,也是我送给这个时代和这片土地最诚挚的礼物。”滕怀森说。

记者手记:

涛声不息,守望不止。

如今,滕怀森仍会常去海边看看。这位学者深知:真正的文化传承不是坐在书房里皓首穷经,而是在时代浪潮中不断寻找新的载体。

当现代化的浪潮渐次淹没古老的渔家村落,当机器轰鸣取代了传统号子,这位渔家后代执起笔,将那些即将被时光尘封的耕海记忆、渔家习俗等一一打捞、记录、传承……