|

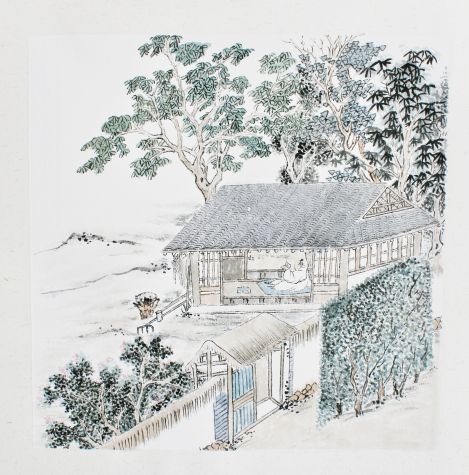

在喧嚣中寻找永恒的寂静

———《饮酒·其五》跨学科解读与教学延展

日照市岚山区虎山镇中心小学 陈媛/文 张萍萍/图 |

|

本文评论 评论数() 更多>>

评论正在加载中...

发布评论

|

|

更多>>

|

|

|

|

|

本文所在版面

【第 A10 版:诗词校园】

|

|

本文所在版面导航

·在喧嚣中寻找永恒的寂静

|

|