刘彦明

刘彦明

山东日照人,艺术学博士。

四川省西昌学院艺术学院副教授。2014年毕业于首都师范大学美术学院,获艺术硕士学位。

2020年毕业于中国艺术研究院,获艺术学博士学位。

李可染画院终身研究员,北京国际文化贸易促进会书画艺术专业委员会特聘研究员,中国画创作研究院青年画院艺委会委员。

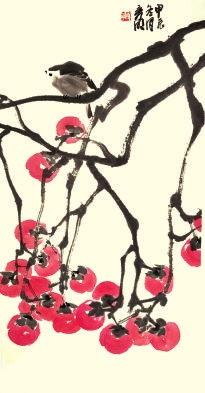

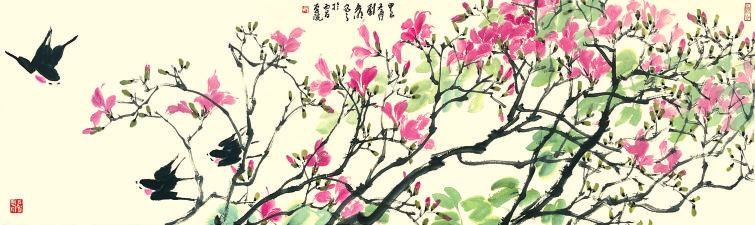

从2021年开始,我每年正月之初都会在莒宝斋举办一次中国画作品展,其中大都是写意花鸟画,之所以如此,是因为花鸟画较之我的现代风格的山水画更容易被大众接受。

经营莒宝斋的李雷云是我多年的好朋友。他虽不善言谈,但精于书画、珠宝、玉器等方面的鉴赏,是莒地少有的奇才,其中对书画的热爱更是情有独钟,甚至达到了痴迷的程度。为了更好地帮助理解中国画艺术笔墨的独特魅力,他还亲自下场学习兰竹,体会用笔用墨的妙处,其兰草的进步可谓神速,笔墨可圈可点,格调清雅平和,直追古今圣手。

李雷云特别喜爱我的写意花鸟画。从2008年至今,无论是水墨还是丹青之作,无论是传统的旧题材还是现实题材的新发现,抑或是仿学传统名家的变体画法之作还是具有现代形式美感的探索创作,他均有收藏。可以说,李雷云见证了我写意花鸟画的发展历程。在此期间,我与李雷云不仅探讨古今绘画的传承与发展,同时他还时常以一个观者的视角提出一些合理性建议,使我的花鸟画在探索个性化艺术创新的同时也在不断调整着“立画为民”的创作思路。

立画为民顾名思义就是为人民大众作画,即“以人民为中心”的创作理念。绘画艺术强调个性,但并不排斥共性。艺术的个性化特征主要体现在表现形式语言的多样性和创新性发展,从生活中攫取素材、发现生活之美是保持艺术个性的重要源泉,而从学习传统的角度来看即是强调艺术的共性特征,即秉持艺术的民族性。一方面,艺术个性是艺术家综合能力的体现,是艺术风格形成的重要标志,也是评判艺术家成熟的一个重要标准,它外化于不与人同的表现形式。另一方面,艺术的共性存在于对传统表现题材所赋予的文化意涵向往的惯性之中,存在于对民族文化的认同之上,因此绘画艺术的个性与共性相辅相成,共同建构着艺术作品的整体面貌。

从艺术为大众服务的角度来说,立画为民与雅俗共赏又有诸多共同之处。

首先,艺术受众的群体具有广泛的大众基础。立画为民体现的是以人民为中心的创作理念,必然要求画家在创作时体现着大众的审美需求,并引导大众对美好生活向往的审美意识。雅俗共赏是指有修养的雅士和普通民众都能欣赏,其区别是欣赏的角度不同,体现着不同文化层次群体的多种审美诉求,具有最广泛的大众基础。

其次,作品具有多层次的审美特质。立画为民不是为了单纯的迎合大众,而是要引领大众审美,它既具有普适性的艺术特点,同时更应具有开创性的发展。雅俗共赏本身就是传统文人雅士的艺术形态走向世俗的一种具体体现,它既保持了文人对传统诗境和形式美的追求,同时在色彩的运用、题材的寓意、内容的生活化等方面更贴近大众。

再次,是绘画艺术个性与共性的辩证统一。绘画艺术创作是个体的独立行为,但画家不可能脱离历史而独立存在,无论他的意识多么超前,都具有不可避免的历史文化的惯性。这种文化的惯性思维使画家不自觉地在创作中流露出民族文化普世的诸多元素,而这种普世元素的多寡决定着其绘画作品所具有的受众群体的多寡。只有把绘画艺术的个性发展和普世共性内在地统一在一起,才能创作出大众喜闻乐见而又具有艺术高度的优秀作品。

进入21世纪,民族文化艺术迎来了又一轮蓬勃的发展机遇,以人民为中心的绘画创作理念成为一种时代主题。因此,扎根于优秀传统绘画艺术,在当代改革开放的新生活中寻求生活之美,已成为我近几年创作的两大艺术源泉,特别是我到西昌学院工作之后的三四年时间里,随着对中国西南地域风土人情的不断深入了解,加深了我对传统绘画艺术的理解,拓展了我的艺术创新思路。近几年,我的写意花鸟画大多取材于四川省凉山州各县市地域的所见花卉。由于其特殊的地域气候,凉山花卉一年四季常开,花卉品种众多,冬春季节多无叶干枝顶花,且色彩极为艳丽纯正,这为我的写意花鸟画创作在表现形式和色彩的运用等方面的创新性发展提供了极好的生活源泉。

雅俗共赏是艺术市场发展的一种必然现象,没有雅俗共赏,艺术就不可能深入大众。乙巳新春,在莒宝斋开启了我的写意花鸟画个展,向家乡的父老乡亲汇报自己的艺术成果,在此特别感谢李雷云多年来给予我的大力支持,也特别感谢一直支持我的朋友们的大力帮助。因有佳朋,故我须不断超越。