编者按

2023年9月,《山东文化体验廊道故事丛书》由山东文艺出版社正式出版发行。该《丛书》分为上、下两编,上编16本,围绕“四廊一线”文化体验廊道、八大文化传承发展片区展开。下编16本,围绕各地市优势和特色展开,主要记述本地区历史故事、文化遗址与人文景观、非物质文化遗产等内容。

作为《山东文化体验廊道故事丛书》的日照卷,《日照历史文化故事》分“海毓日照 文脉延绵”“红日照耀 本色永恒”“遗韵采撷 海岱流芳”“百年考古 世纪辉煌”“经山历海名人逸事”五部分,系统梳理以日照名人文化、红色文化、民间文化、莒文化、海洋文化、卫所文化等为内核的日照区域文化,挖掘日照优秀传统文化,以故事形式呈现日照历史文化发展轨迹,讲述日照故事,对于推动日照优秀传统文化的创造性转化、创新性发展具有重要的借鉴意义。同时,在文旅融合大背景下,对助推日照文旅事业高质量发展有着积极的现实意义。

为讲好日照历史文化故事,本刊自本期始设立专栏——“日照文化故事”,持续刊发相关内容,与您一起触摸日照的文化脉搏,品读日照历史之厚重,深入了解历史文化里的日照。

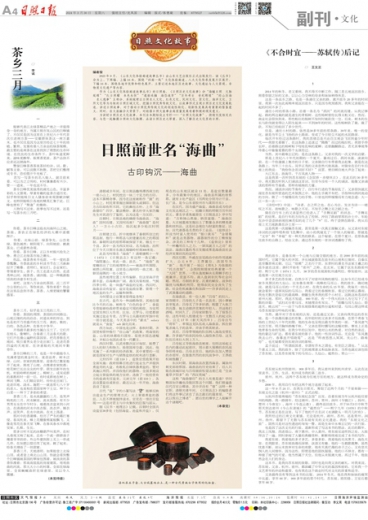

清朝咸丰年间,在日照县瞻埠潭西南方的一座小山上,村民挖出一块二寸见方的古印。这本不算稀奇事,因为在这座被称作“崮”的小山上,村民常常掘出铜制箭头或铜印。但这方古印却有所不同,它的鼻纽古朴,上书“海曲督印”四字,篆法精妙。著名朴学大家许瀚先生对其进行了鉴别,认为这是一方汉印。

汉朝时,日照县地的确曾为海曲县。“海曲”因何而建,又因何而废?“海曲督”是何人?一方小小古印,钩沉起多少轮汉时明月……

汉朝建立后,折中地继承了秦朝所创立的郡县制,推行一种郡县与封建兼而有之的郡国制。秦朝所设的琅邪郡被保留下来,辖五十一个县,其中一县为西汉初设,名为海曲,治所位于今天日照市东港区烟墩岭村南300米处。

此县为何得名“海曲”?清朝康熙十一年(1672)《日照县志》有这样一条记载:“海限塞山,有此一曲,故名。”“海曲”高度概括出了它的地理特点———被海洋所围限,被群山所阻塞,这里是山海间的一曲之地,是僻居海隅的一处小地方。

虽然地理位置上有些偏僻,但这里海洋资源丰富,沿海滩涂广阔,港汊沟渠相接,气候四季分明,是一块盛产海盐的宝地。西汉时,海曲县设有盐官。盐官是盐政官署,管理一个地区盐的生产、运输和销售。

为何要设立官署来管理盐务呢?

在古代,盐作为一种战略物资,其地位堪比今天的石油,被称为“白色的金子”。食盐专营能够给政府带来稳定可观的税收,为安邦定国发挥巨大作用。比如,古罗马、印度都曾实施过盐业专卖,古罗马士兵最初的军饷中有一部分就是盐,今天英语中的“薪水”salary就是从“食盐”salt演化而来。

西方如此,中国也是这样。春秋时期,齐国贤相管仲推行“官山海”的政策,将海里的盐、山里的铁都收归国有,促使齐国迅速崛起,齐桓公也因此成为一代霸主。

西汉时期,汉武帝数次征讨匈奴,耗费了巨大的财力和物力,致使国库空虚。因此,他实施了一系列新的经济政策,其中重要的一项就是国家对生产与销售盐铁的权利进行垄断。

元狩四年(前119),盐铁官营政策开始全面实施:政府招募百姓进行盐业生产并提供煮盐用的大盆,有敢私自铸铁器煮盐的,要对其施以刑罚,并没收他们的器物。全国多地设立起主管盐铁的地方官府,选拔了一批经营有方的盐商充任盐吏。元封元年(前110),各县设置盐官或铁官。最迟从这一年开始,海曲县设了盐官。

古代“盐”字的小篆写法“ ”能够反映出盐业生产的管理方式:火上架着煮盐的器皿,人在不停地搅拌卤水,官吏在一旁注目监视———这是对君主与中央集权的臣服与屈从。

据《汉书·地理志》记载,汉朝时全国共设盐官30多处(包括海盐、池盐和井盐),仅现在的山东地区就设11处,是盐官数量最多、分布最集中的地区。海曲县所属的琅邪郡,就有3处产盐区(另两处分别为计斤县、长广县,是今山东省胶州市与莱阳市东)。

在汉代,因为盛产海盐,海曲县成为经济文化发达地区之一。祖籍日照的明朝万历年间状元、著名学者焦竑曾在《日照县志》序中写道:“古称铸山煮海,轶世富强。”海曲汉墓、大古城墓地发掘出土了数量众多的精美漆器和丝织品,这是社会地位与财富的象征。比如,汉代漆器是名贵的手工业品,《盐铁论》所说当时富人使用的“银口黄耳”“金错蜀杯”就是这类器物。漆器制作的分工精细复杂,涉及的工种有十几种,《盐铁论》里有“一杯棬用百人之力,一屏风就万人之功”的说法。海曲汉墓的考古发掘成果是海曲县社会经济发展状况的证明。

西汉后期,外戚在宫廷政治中的作用逐渐扩大。公元8年,王莽篡位,改国号为“新”。他开展了一场以《周礼》为依据的“托古改制”,企图按照儒家经典重建一个“大同”世界,一劳永逸地解决长期棘手的土地兼并、贫富不均、商人盘剥农民等社会问题。然而,币制的多变、沉重的赋役、战争的骚扰与残酷的刑罚,使得农民完全丧失了生路,社会危机被激化和加深———许多农民走上了武装暴动的道路。

在海曲县,有一位人称“吕母”的妇人,家资颇丰。吕母的儿子是一名县吏,因小事被县宰冤杀。吕母买了许多好酒,购置了大批刀剑兵器。她主动接济贫寒的年轻人,并送他们酒喝。时间久了,吕母家财散尽。为了报答吕母,这些年轻人组建成为一支数百人的起义队伍。公元17年(新天凤四年),吕母自号“将军”,率领这支队伍攻入海曲县,抓住曾冤杀她儿子的县宰,并亲手将其斩杀。

其后,吕母带领她的队伍转入海岛安营扎寨。许多破产的农民纷纷入海投奔吕母,这支队伍后来壮大到上万人。

吕母起义导致海曲县被废。包括这场起义在内的暴动此起彼伏,预示着大规模的农民战争即将来临。吕母去世后,她的队伍加入樊崇的赤眉军。在轰轰烈烈的农民战争中,王莽政权被推翻了。

东汉时期,原海曲县改置西海县,属徐州刺史部琅邪国。海曲县的历史结束了,后人只能在故城旧址与吕母崮前怅望这座已是“空余蔓草夕阳多”的“西汉荒城”。

这枚“海曲督印”的主人究竟是谁?学问精深如许瀚也没能回答这个问题。他们曾遍查汉代百官公卿表,其中并没有“督”这样一种官职。清朝光绪年间,《日照县志》的编修者们将这件事记录在了县志最后的篇章里,“存此以俟后之博者”,愿后世的博学之人能解开这个谜题吧。(本章完)