崔启昌

春秋两季,在东南岭上回望老家,画面是最美的。夏日和冬日映进眼帘的画面虽然也美,但是夏天老家绿荫如盖,房舍、街巷一概潜隐其中,难见老家真容。冬日叶子落尽,老家妆容褪去,又显得过于本真。若是有雪落下,老家会陡然嵌进皑皑雪中,作为村庄元素的红瓦、灰墙,还有桥、街、河、巷口等等都会融进银装里,让人对老家的美一时既看不清,又猜不透。

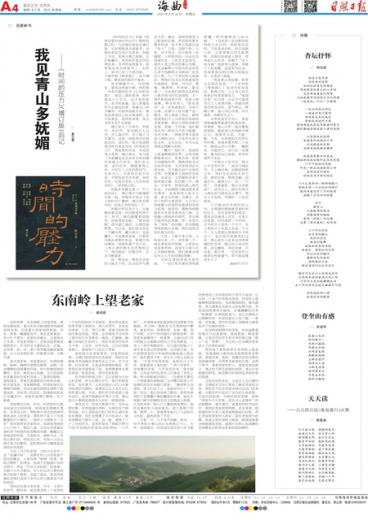

春天望老家,老家景色好。村梢的柳树、杨树、槐树次第萌发新芽,远眺,恰如缥缈的浅绿簿纱环绕。村中相继绽放的樱花、杏花、桃花如云似霞,主打的浅粉色系像是给老家村容添上了盈香的脂粉,每每望去,老家充盈着新的生机和诗意;秋天望老家,老家模样俊。村周有绿中泛黄稼禾相拥,村内如盖的绿荫也调和了棕黄油彩,房舍顶上的瓦红,院墙披挂的灰白交融其中,老家似是增了暖情、生了画意。

老家嵌在凹处,村东、村西和村北都是起起伏伏的岭坡,岭坡高处都植有黑松。冬季风大时,黑松林中传出的松涛声能挤进村人的堂室。黑松林下是几十年前整建的片片梯田。一条村人习惯称为“北河”的河流贯穿老家南北,曲曲弯弯流经六七个村子,继而入海。北河从老家最北面的多个岭坡间的沟壑间发源,蜿蜒近五里地进到村里,冬春枯水,夏秋丰水。村里长辈们说,明洪武七年,朱姓人士由云南迁来立村繁衍,起初看好的大概就是这里的河水溪流。

不足三百户的老家,立村六百余年一直“波澜不惊”。农耕在村人认知里是个固化的概念,大家信奉“春种一粒栗,秋收万颗籽”的理论,执着于在抛洒汗水的过程中,求证“付出才有收获”的答案。无数个日升月落间,村人们从苦与累的冶炼中坚韧了筋骨,创造了富足,把共同爱着的老家打造成了如今让村人都眷恋不舍的故园。

我的出生地不是老家。早年,父亲行医在外,跟母亲一起在离老家二十余里的一个叫向阳的村子里客居,我在那处租住的草苫屋子里降生。我八岁那年,全家返回老家。八岁,我已记事。老家当初给我的印象是草屋、窄街,还有朝来夕往村街上穿行的牛车及推车、挑担、扛锨锄、握镰刀匆匆忙忙的村人。我在老家居住的年头不多,上完学,出外当兵,之后去到城里做工,获准将户口迁出了老家。

虽然我不在老家常住,但是我的祖辈、父辈们依然居住在老家里,我的生命根脉当然深植在老家的水土之中。岁月交替,时光荏苒,正是这种亲情的维系,即使我后来在城里成了家,也常携妻带女眷恋故园,热爱老家,常回老家看看。

作为嵌在岭坡之间,且以农耕为主的山村老家,村人们朝出夕归、挥汗躬耕是常态,经年累月,从未创造出人们口中絮叨的类似可歌的,或者足以让人长久记忆的所谓大事。不过,淳朴本分的老家人虽未远行,在身不脱耕的平常日子里,做过的大小事倒是真得令人回忆,值得回味。

清贫岁月,村里大都是牛车、马车运肥拉粮。村西崖通往西岭、北坡的生产路窄而陡,村人老杨走出院门时但凡遇见有有车爬坡,再忙也要撂了手中的活计,俯身弯腰助力推车上坡。这一推,竟推了三十三年的时光,直到村里有了爬坡不费力气的手扶拖拉机和机动轻便的“小四轮”。村南杨叔家的屋前院后祖辈植下的桃树、李子树、梨树及五花果树枝叶繁茂,春来花发,硕果坠枝。东家一瓢、西户半箢,大半个村西崖住户跟着尝鲜。西邻老朱家操持了一桩喜事,儿媳妇过门当日即跟公公婆婆言明自己不吃肉跟鱼。二老八十多岁相继辞世,作儿媳妇的她三十余年竟未尝过肉香鱼鲜。这年除夕夜,当白菜猪肉馅饺子和油煎的鲅鱼端上热炕时,她对着汉子和一双长大了的儿女轻言道:“不是不吃肉和鱼,是原先日子不济,得紧着老人家吃呢!”我八岁那年,全家搬回老家,几乎居无住处,食无腥荤。父母说当时队里的人们凑来了充饥之物、烤火烧柴接济我们。一位崔姓长辈在一个黑漆漆的夜晚端了大半瓢自家老小不舍得吃的花生米敲门进屋:“擀成碎儿炒菜吃,孩子们长个儿,没油水咋行?”简短一句话,竟让母亲流了眼泪。南邻朱家因吃了差潮蟹子磨的蟹酱而中毒,临近午夜敲门喊当赤脚医生的父亲想法子抢救。正当给朱家一家六口人灌药剂洗胃时,闻听此事的村人彼此相告,找工具做了担架,摸黑二十二里地将朱家六口人送到乡卫生院,最终获得了平安。

日复一日,日子风平浪静。然而,一些平常的小事儿却让如我铭记于心。天旱,浇地需水,村里退伍返乡的小伙子毅然捞净自己水库里的两万尾半大鱼苗,让水给二十余户村邻抽水保苗。村里有人搭暖棚种蓝莓创收,邻居握剪修枝、疏花疏果,找主销售全包却分文好处费不取。邻居家因琐事闹不愉快,步履蹒跚的百岁“和事佬”拄着拐杖登门,动之以情晓之以理解纷争。村里纪家长子伤了腿,一家难,百家援,淳朴的老家人用暖意与情爱抚平了纪家的伤悲……

处在岭坡拥偎中的老家,处处溢散着的烟火气充盈着情、浸润着爱、释放着暖。正是这些似乎无形无声的微尘般“渺小”的“常事”,为立村六百余载的老家涂上了好看的油彩。

我热衷于春秋两季在东南岭上望老家,是渴望映入眼帘的老家图景更加艳丽、更富诗意。是的,我确实没有足够的说辞减掉夏、冬两季老家美的分值。这两个季节,爱着老家的村人,爱着老家的游子,透过村子厚且浓郁的绿荫,透过白如棉絮的积雪,映进眼中的照例是老家的美好图景。

父母在尚有来处,父母去人生只剩归途。无情的岁月早已带走了蜗居老家的父母,我的若干住在老家末曾出过远门的亲戚,大都在村中走完了各自的生命旅程。无亲可投的我,不被世俗所束缚,争脱“恍觉今日只形影,故乡无人诉情怀”的说教羁绊,逢年遇节,或者别的时节恰好时,照例回老家兜兜转转、走走看看,跟相遇的村中老人或邻家晚辈叙旧拉呱,再忆老家和老家村人的好,新拾老家现今的暖。抑或去到东南岭上眺望,眺望浸洇着诗情画意的老家,遥想汗水和心血浇灌的老家蝶变后的更加多彩的俏丽模样。