杜庆森

(上接7月15日14版)

最难得一见的是,河山悬崖峭壁间有高山瀑布飞流直下,半山处的飞龙瀑如白练悬空,在阳光的照耀下,折射出七彩光芒,跌落潭底激起细密水雾,虹光隐现其间;山泉潜流淙淙,如琴瑟之音,共同奏响了一曲灵动的山水“奇秀”乐章。可谓“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”。

河山之美,更在于石亭耸立、古迹悠悠。走进河山,历史的脉络在斑驳的古迹中徐徐展开。

首先是立在山顶的建筑瑰宝——明代石亭。明代石亭位于河山山脉半山腰,从日照街道后时家官庄村看在正北。河山石亭建于明代万历三十三年(1605),距今420年,河山石亭为石结构,平面呈方形,边长2.3米,高3.46米,占地面积约5.3平方米,采用传统卯榫结构,造型古朴、典雅。卯榫相接处仍透着古人的智慧与匠心。亭顶由四块挑角飞檐石板、四块三角形石板组成,亭尖盖形似莲花。

石亭四面额板题刻,东“望海”,南“观风”,西“瞻岱”,北“仰宸”。四个方向的题字,恰如其分,诗意满满。仿佛打开了一扇时空之窗,让我们得以窥见往昔文人墨客在此临风怀古、挥毫泼墨的雅韵。亭内南面围檐石壁上,刻有明代山西泽州知州申其学(原籍日照)的题诗,北侧刻着明代万历年间日照知县李文星题诗《登河山》,为研究当地的历史文化和文学发展提供了重要的实物资料。

河山石亭是山东省罕见的同年代同类古建筑,为明代古建筑的研究提供了重要资料,对于研究明代的建筑工艺、风格和技术等方面具有重要的科学考古价值。2013年,河山石亭先后被列为第二批市级文物保护单位和第四批省级文物保护单位。石亭经历了清康熙七年(1668年7月25日)莒县8.5级特大地震的考验,仍然屹立在巨石之上。河山石亭采用传统卯榫结构,不用一钉一铆,却能历经数百年风雨依然稳固,体现了古代工匠高超的技艺水平和精湛的建筑艺术。

另外,山上的洪门寺遗址、老庙顶道观,虽只剩残垣断壁,却依然诉说着佛道文化在此的兴盛与传承。“望海”“观风”“瞻岱”“仰宸”的题刻,庙会的喧嚣、香客的虔诚,都化作历史长河中的点点星光,照亮了河山的人文苍穹。

据河山当地百姓介绍,河山也有很多美好的故事传说,如姜子牙化山的传说,赋予了这座山神秘的色彩,仿佛能看见那位上古贤才化身山峦,守护着这片土地的安宁;栖凤岭上,凄美动人的爱情传说代代相传,女子救夫化凤的身影,让河山多了几分柔情与浪漫。这些传说,是日照人文化基因里的密码,在口口相传中,凝聚着人们对真善美的向往与追求。

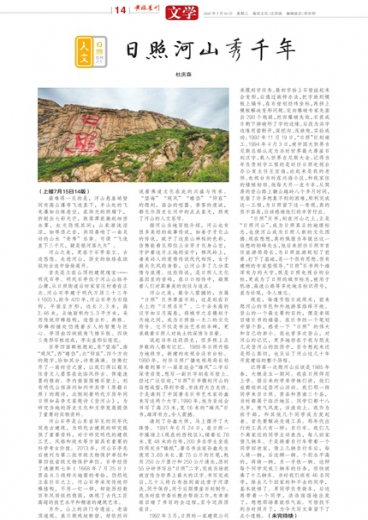

河山之美,最令人震撼的,当属“日照”巨书摩崖石刻,这是刻在石头上的“日照名片”。二十余米高的汉字如日月高悬,将城市之名镌刻于天地之间,成为日照独一无二的文化符号。它不仅是书法艺术的丰碑,更承载着日照人对故土的深情与自豪。

说起当年这段历史,很多稍上点岁数的人都有记忆。1989年日照升格为地级市,新建的电视台没有台标。1990年,时任日照广播电视局局长柏峰看到第十一届亚运会“雄风”二字后深受启发,想写一副巨字刻在石壁上。经过广泛征询,“日照”巨书镌刻河山的设想成型,得到市委、市政府大力支持。于是请到了中国著名巨书艺术家孙鑫来写这两个大字。1990年,他为亚运会书写了高23米,宽16米的“雄风”巨书,雄浑有力,令人震撼。

请到了孙鑫大师,马上摆开了大阵势。1991年6月24日,在日照一中操场上(现在的西校区),铺着长78米、宽48米的白布,200多名学生坐在四周充当“镇纸”。著名书法家孙鑫先生使用3.69米长、重75公斤的巨笔,耗用250公斤墨汁和250公斤清水,历时55分钟书写出“日照”二字,完成当场就被宣传为世界上最大的汉字。书写完成后,几十人将白布抬到南边营子河漂洗、阴干保存,用于后期摩崖石刻制作。我当时在市委社教办帮助工作,有幸亲眼目睹了书写的全过程,至今还历历在目。

1992年3月,日照的一家建筑公司承揽刻字任务。最初字抬上石壁挂起来会变形,后通过放样办法,把字放到模板上编号,在石壁划经纬坐标,再拼上模板解决变形问题。定向爆破专家先凿出290个炮眼,然而爆破失败,石茬成片朝下掉破坏了字的边缘。后改为沿字边缘用凿断开,深挖沟、浅放炮,实验成功。1992年11月19日,“日照”巨刻竣工。1994年4月3日,被中国大世界吉尼斯总部认定为当时世界最大摩崖石刻汉字,载入世界吉尼斯大全。记得当年负责刻字工程的是时任日照电视台办公室主任王宜海,论起来是我的老师。电视台当时在兴海小区,和我家住的楼栋相邻。他每天开一皮卡车,从简易的登山路上翻山越岭八个多月时间,克服了许多想象不到的困难,顺利完成这一工程,为日照留下这一奇观,真的很不容易,应该感谢他们的辛苦付出。

“日照”巨书,刻在河山之上,正是“日照河山”,成为日照真正的地理标志,也使河山成为日照人新的文化图腾。现在想想,真的佩服当年提出这一设想的柏峰先生,他后来担任日照市首任旅游局局长,为日照旅游规划了前景、打下了基础,是一个很有思想、很有建树的专家型领导。“日照”巨书两个雄浑有力的大字,既是日照电视台的台标,更成为了日照的城市标志,被用于机场、高速公路等多处地名标识符号,甚为壮观,令人难忘。

现在,每逢节假日或周末,前来爬河山的市民和外地游客络绎不绝。登山的一个最主要的目的,便是亲眼目睹巨书的雄姿。在巨书的一个笔划中留个影,感受一下“日照”的伟大和自己的渺小。我也曾多次登山,对河山的记忆,更多地存在于我与朋友几次登河山的经历中,至今想起来还是那么真切,也见证了河山这几十年开发建设的整个历程。

记得第一次爬河山应该是1985年春,大概是五一期间。我在日照师范上学。据后来的学弟学妹们讲,他们也都组织过登河山活动。我们那一级同学来自日照、莒县和莒南三个县,当时都属于临沂地区。同学们都十八九岁,意气风发,活泼向上。我作为班干部,和其他几个同学成为发起者。首先要解决交通工具。那年代出行的工具只有一样:自行车。我们几个离家近的同学主动表态,每人回家借几辆车。于是骑着自行车带着一个同学回老家,借上几辆自行车后,每人骑一辆,后边绑一辆。个别水平高的,再骑一辆,另一手扶一辆。这样每个同学完成三辆车的任务,很快就凑了十几辆车。当时我们班有46名同学,除去几个回家的和不去的同学,基本就够了。男同学负责骑车,后边再带着一个同学,浩浩荡荡地出发了,想想那场景就很气派。可惜找不到当时照片了,为今天写文章留下了点小遗憾。(未完待续)