胡德强

我有多久没来五莲九仙山了?大概十年了。又一次走进九仙山,尤其“白鹤楼”三个摩崖石刻清晰地出现在眼前,我没能忍住一声慨叹:世事沧桑,今夕何夕!

南有黄鹤楼,北有白鹤楼。武汉黄鹤楼名满天下,第一推手非崔颢莫属,一首《黄鹤楼》,竟然把唐代第一诗人李白难倒了,自愧不如道:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。”而九仙山白鹤楼声名远播,则得益于苏轼的到来。

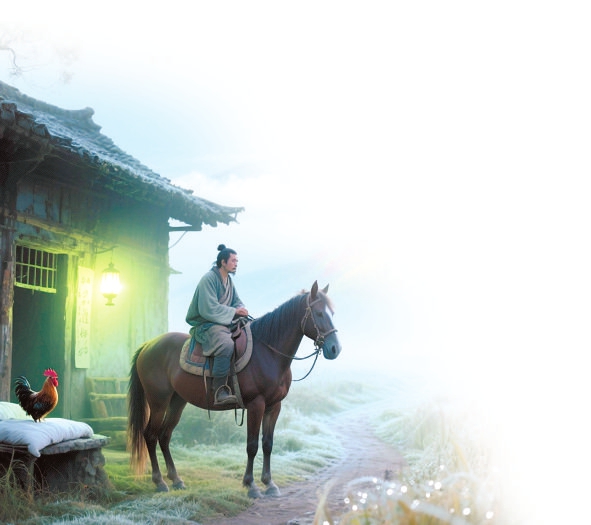

北宋熙宁七年( 1074 )十二月三日,密州迎来了新一任知州——— 苏轼。

此时的密州,涵盖今天的高密市、诸城市、安丘市、五莲县、莒县、东港区等县域。从“上有天堂,下有苏杭”的杭州,升任只宜种植桑麻,且岁比不登,斋厨索然,日食杞菊,蝗旱相仍,盗贼渐炽的密州,虽是苏轼请郡东方,实欲弟昆之相近的自我诉求,却非真实愿望。这从赴密州途中写给弟弟苏辙的《沁园春孤馆灯青》可窥见一斑:

孤馆灯青,野店鸡号,旅枕梦残。渐月华收练,晨霜耿耿;云山摛锦,朝露漙漙。世路无穷,劳生有限,似此区区长鲜欢。微吟罢,凭征鞍无语,往事千端。

当时共客长安,似二陆初来俱少年。有笔头千字,胸中万卷;致君尧舜,此事何难?用舍由时,行藏在我,袖手何妨闲处看。身长健,但优游卒岁,且斗尊前。

但是,既来之,则安之。仰仞至恩,益坚素守的苏轼,勤于吏治,视官事如家事,自到任之日,即“驱除螟蝗,逐捕盗贼,廪恤饥馑,日不遑给。”庙堂之上无位置,一旦到了江湖,这个被其一生的政敌王安石都赞誉为“不知更几百年,方有如此人物”的苏轼,如鱼得水,往往凸显出非凡的治理才干。用了不到一年时间,蝗不复生,盗亦敛迹,密州的一切都向良性发展。苏轼的容貌开始丰满,白头发变回了黑色,人也变得更加快乐。用苏轼自己的话说

就是:“余既乐其风俗之淳,而其吏

民,亦安予之拙也。”即使备员偏州,在把持话语权的“新进”之辈看

来,苏轼也不配长守。

熙宁九年(1076)

九月,诏令其移知愈加偏远荒凉的西部河中。这般苦境,谁可言?谁与言?与谁言?好在他还有诗词可言:“前瞻马耳九仙山。碧连天,晚云闲。城上高台、真个是超然。莫使匆匆云雨散,今夜里,月婵娟。”(《江城子前瞻马耳九仙山》)是的,密州后期的苏轼,早已超然物外,纵然人事依旧凄凉。

苏轼是一个对大自然之美有着无限喜悦的人,九仙山的自然景观最符合陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的向往,苏轼本是一个十足的“陶瓷”粉,九仙山自然成了他的心头痣:“指点先凭采药翁,丹青化出大槐宫。眼明小阁浮烟翠,齿冷新诗嚼雪风。二华行观雄陕右,九仙今已压京东。此生的有寻山分,已觉温台落手中。”(《次韵周邠寄〈雁荡山图〉》二首其一)为此,苏轼自己作注说:将赴河中,密迩太华。九仙在东武,奇秀不减雁荡也。

光写诗还不过瘾,趁着新知州未到任的一段真空,他又一次踏上了九仙山之旅。

山中的白鹤,似乎早就从百姓言谈中得知了苏轼离任的消息,还不等苏轼走近,就成群结队从楼顶翩然落下,亦步亦趋围随在苏轼身边,久久不肯离去。一生题写无数,面对这种场景,苏轼也不淡定了。道光《诸城县续志》卷五记载:“九仙石刻:有石上锐丰下。”并谓:“‘白鹤楼’三个大字,右行有宋‘熙宁九年苏轼书’。於石东楼北数十步,有石刻‘留月’二字,亦类苏书。”

如今,“白鹤楼”三个大字就在眼前,清晰可见,上款无法辨认,下款乃是:熙宁九年九月末,这与《诸城县续志》的记载稍有出入。巨石顶部,长约十三米,宽约七米。有孔径约五公分、等距离一线排列的九个方形石孔,似为立柱所用。石的一侧有明万历四年(1576)丁耀斗摹苏轼所书“白鹤楼”字及苏轼题名字,另有万历壬子王化贞的诗。已字迹模糊,不易辨识。

遗憾的是,清康熙七年(1668),郯城一场大地震,把鲁南夷为平地,白鹤楼亦无幸免。后人至此,无楼可登,又无鹤舞可观,只有苏轼等人的题写默默迎来送往着。石头无言,人们的心中难免要生发疑问:楼倒掉了也罢,可是,白鹤知何去?

白鹤一定是有过的,至少苏轼亲眼见过,否则,智慧如他,注定不会不明不白题写一处“白鹤楼”。今天,终于有人大声问了出来:白鹤知何去?苏轼走后,白鹤到底去哪儿了?这叩击灵魂的一问,难住了山中的这块石头,也难住了朝山的人们。

有人认为:苏轼所见,不过是满山似乎随时要走动的石头。苏轼是浪漫的诗人,在他眼里,白色的石头,也许不仅仅是石头,还是满天满地的白鹤——— 它们在草间觅食、踱步、嬉戏、舞蹈。而那块他题写了

“白鹤楼”的石头,乃至整座九仙山,就是他心中白鹤的故乡。对此,我不持异议。但是,如果说白鹤只是山中的石头,是不是有些过于浅薄了?

(未完待续)