赵德发

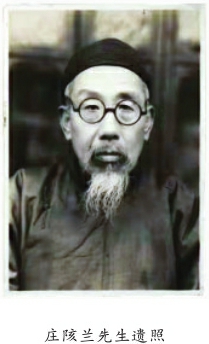

庄陔兰(1870年—1946年),字心如,号春亭,原名庄阿兰,山东莒州(今莒南县)大店镇大店人。生于清同治九年(1870年),十六岁考取童生,十七岁中秀才入郡庠,二十七岁乡试未中,翌年拔贡放乐安县(今广饶县)训导。光绪三十年(1904)甲辰恩科殿试,中二甲第十四名进士,选庶吉士,散馆授翰林院编修,诰封朝议大夫。光绪三十二年(1 9 0 6年),官费去日本东京大学学法政,秘密加入中国同盟会,后参加辛亥革命。民国初年,曾任山东省议会会长、国会参议院议员。1936年纂修《莒志》共78卷,又为《临沂县志》作序。

清光绪三十年(1904年)初夏的一个夜晚,山东莒州大店镇街边的一个商铺里,一帮人正在打麻将,他们是商铺主人庄廷璐和伙计们。打完一局再抓牌,庄廷璐抓完看看,突然起身走掉,再没回来。伙计们看了他抓到的牌,都很吃惊,因为四个红“中”全在他这里。这样的好手气,是牌桌上少见的。有人说:等着看吧,双榴堂要来好事了。

这是1990年春天我在大店镇采访,当时已经87岁的王晓六先生亲口向我讲的。他生在大店,是个离休干部,当年在居业堂当过掌柜,祖上在双榴堂当过掌柜。那天他和另外几位老人向我讲了好多大店故事,让我记了半个笔记本。王晓六说,那天庄廷璐回到家里,向他爹庄应宸说了他抓到的牌,庄应宸点点头:可能是阿兰夺魁了。他的孙子阿兰,去北京参加会试,估计此时已经发榜。

进士榜上题名,成为天子门生,这是庄氏子孙几百年来前赴后继的奋斗目标。庄氏自明朝初年由东海郡海东村(今连云港市云台山北)迁来,耕读传家,渐渐兴旺,万历年间出了个进士庄谦,官至陕西巡按,激励了一代又一代的庄氏后人刻苦读书。庄氏一位先祖这样讲读书之用:“譬诸一身,财者肉也,地者骨也,而读书则气脉也;有骨肉而无气脉,人胡以生?”正因为看重了这个“气脉”,庄氏家族考取功名者层出不穷,到庄阿兰赶考前夕,进士已有七位,举人二十多位,获其它功名者难以胜数。庄氏家业也继续扩大,土地总量达6万亩,为鲁南首富。在大店镇,凡是好样的人家都有堂号,以避免别人直呼其名,也显示其尊贵,庄家的堂号有250多个,有名的堂号72个。堂号之间一直暗中较劲,看谁家的地多;看谁家门前竖的旗杆多,因为一根旗杆就代表一份功名。强恕堂的庄瑶,嘉庆二十二年中进士,与林则徐同年,曾任工部都水司主事、湖北荆宜施兵备道等官职,他家门前竖的旗杆后来有七根之多,让无数人景仰赞叹。

庄阿兰参加会试,肩负着他家四代人的期望。他曾祖父庄恩植,道光甲午科举人,曾任单县教谕;他祖父庄应宸是附贡生,虽然是秀才中的佼佼者,却没能中举。庄应宸不甘心,一心想让祖坟再冒青烟。懂《周易》、擅医术、会相面的他,有一天去下河村查看庄稼长势怎样,发现一位到地里送饭的女子长相非凡,断定她能生贵子,回来便托人提亲,让女子成为他的儿媳妇。他儿子庄廷璐考上秀才,却也止步于乡试,便潜心研究医术,给人免费看病。庄廷璐娶了下河村这位女子,于同治十一年(1872年)正月二十一生下儿子阿兰,庄应宸、庄廷璐父子把门前再竖旗杆的希望寄托在阿兰身上,在他5岁时送入家塾读书,对他严格要求,悉心指导。有一次阿兰写了文章,父亲看过后说他“撸了叶子”,意思是有的地方抄了古书,用竹竿将他揍了一顿。阿兰觉得委屈,没去吃晚饭。爷爷没见大孙子,就喊:“兰,怎么不来吃饭?”阿兰过来说了挨揍的事,爷爷让他拿来文章看看,说这是引文,不是抄,把儿子训了一通。他家还为阿兰先后聘了好几位学问超群的业师,给予优厚待遇,让他们不遗余力传道授业。阿兰不负厚望,学业早成,15岁就在沂州府中了秀才,26岁考上拔贡,放乐安县(今广饶县)训导。他在任上朝乾夕惕,刻苦攻读,去年中举,今年又去参加会试。前些天,庄廷璐已接到阿兰家书,称从潍县启程,走了二十三天到达北京,三月初八进场,闰三月出榜,殿试约在四月下旬。不知为何,现在等到五月底了还没有消息。庄廷璐心想,今晚打牌抓到所有的红“中”,难道要来喜报?

第二天,果然有一匹大马从北方飞奔而来,马背上是一位报喜差役。到了大店镇,寻至双榴堂,此时院中石榴花火红耀眼,报喜者展开皇榜高喊:庄陔兰中二甲第十四名进士,钦点翰林院庶吉士。爷爷一听,说出俩字:“白搭!”他觉得孙子没中状元,有点遗憾。而家里其他人不胜欣喜,庄廷璐将早已准备好的一大包赏银给了报喜者。人们奔走相告,整个大店镇沸腾起来,上门道喜、看热闹者满街满巷。读过书的人都知道,翰林院是皇帝身边的人才库,“非进士不入翰林院,非翰林不入内阁”,成为翰林,前程远大。

去赶考的是庄阿兰,报喜人报的是庄陔兰,这里面有故事。因为他祖父、父亲两代都是独子,父亲生下他,为求“好养”,就按照当地风俗给他起了个女孩名字“阿兰”。当地人传说,这名字让皇上给改了。会试结束后,主考官把成绩优异者名单呈送皇上审阅,光绪帝看到阿兰,想到这是慈禧太后的小名,便提笔将“阿”改成“陔”。陔,指靠近台阶下边的地方,还指田间土埂。《昭明文选》中有束晳的诗句“循彼南陔,言采其兰,眷恋庭闱,心不遑安”,意思是循陔以采香草,将以供养父母,所以古人以“陔兰”敬称他人子孙。光绪帝此时使用“陔兰”一词,说明他学问深厚。

报喜人走后,双榴堂前的旗杆很快竖起。在红石叠起的基座上,竖两块青石作旗杆夹,抱一根三丈高的旗杆。旗杆上方有两个旗斗,顶端挂一面锦旗,上面绣着“进士出身”四个大字和“甲辰恩科殿试二甲第十四名”等小字。甲辰科会试本属三年一次的正科,但为庆贺慈禧太后七十大寿,改称恩科,意思是太后降恩,让天下举子进京会试。

我见过庄陔兰会试中式墨卷影印件,上面写着:

乡试中式第三十一名

会试中式第七十一名

殿试一等第十七名

殿试二甲第十四名

朝考一等第十八名

钦点翰林院庶吉士

我十年前去北京孔庙游览,在森森古柏间看到黑压压的198块进士题名碑,刻录着元明清三朝51624位进士的姓名、籍贯以及他们的名次,心中肃然起敬。这些进士过去是读书人的光辉榜样,其中有很多人推动、改变了中国历史。瞻仰这些碑时,我特意找到光绪甲辰科进士碑,看中国最后一批进士的名字。273人中,有状元刘春霖,有后来的著名人物商衍鎏、王庚、谭延闿、汤化龙、沈钧儒等。看到庄陔兰的名字,我对这位家乡先贤行注目礼良久。从旁边的介绍文字上得知,以前立进士题名碑,均由国家拨银,而甲辰科发榜后,拿不出这笔钱,只好由中第进士自筹银两建碑,可见当时大清王朝已经穷困潦倒。

科举制度,百多年来被人诟病,说“八股取士”束缚了读书人的头脑,误国害民。我看过庄陔兰会试中写的三篇文章,题目分别是《周唐外重内轻秦魏外轻内重各有得失论》《贾生五饵三表之说班固讥其疏秦穆公用以霸西戎中行说亦以戒单于其说未尝不效论》《北宋结金以图燕南宋助元以攻蔡论》,都是用儒家理论分析论证历史上的治国得失,而光绪帝亲自主持的殿试,竟然是这样四道题:

一、世局日变,任事需才,学堂,警察,交涉,工艺诸政,皆非不学之人所能董理。将欲任以繁剧,必先扩其见闻,陶成之责,是在长官。顾各省设馆课吏,多属具文,上以诚求,下以伪应。宜筹良法,以振策之。

二、汉唐以来兵制,以今日情势证之欤。

三、古之理财,与各国之预算决算有异同否?

四、士习之邪正,视乎教育之得失。古者司徒修明礼教,以选士,俊士,造士为任官之法。汉重明经,复设孝廉贤良诸科,其时贾董之徒最称渊茂。东汉之士以节义相高,论者或病其清议标榜,果定评欤。唐初文学最盛,中叶以后,干进者至有求知己与温卷之名,隆替盛衰之故,试探其原。……今欲使四海之内,邪慝不兴,正学日著,其道何之从?

四题皆是策论,具世界眼光、有深刻见解,方能较好应对。从这些试题也可看出,当时朝廷为了救国,与时俱进,才出了这些题目以招揽栋梁之材。庄陔兰能在273位进士中获第十七名(内含一等一甲三名),堪称楚璧隋珍。

再回到1904年的大店。双榴堂的旗杆竖起之后,全家便期待着锯断的那一天,锯断,便意味着陔兰放了官。过去读书人中了举人或进士,都有可能做官。等他上任后,家里人便将旗杆在一人多高的地方锯断,在碴口上立着锯一道,再将有裂缝的一段锯掉半边,旗杆上便出现了官帽的样子。这是昭告人们,我家考取功名的人已经放官了。庄陔兰中进士后进翰林院,按惯例,过一段时间便会放官,或去六部任职,或到地方做官。庄家上一个进士是庄清吉,光绪戊戌科进士,也进过翰林院,后来做了直隶柏乡县知县。然而庄陔兰的家人等了两年,却等来了这样一个消息:他要去日本留洋。

消息传开,人们都不理解。庄陔兰此时已经是三十五岁(虚岁),怎么还要去念书,而且是去东洋?他从小念书,眼睛早早毁了,久而久之养成习惯:上街走路时都要贴着街边,恐怕撞着别人。会试之前,他更是埋头苦读。他二弟喜欢开玩笑,这天突然跑到书房跟哥哥说,居业堂的大婶子来了,在堂屋里坐着。特讲孝道的阿兰放下书本起身,到堂屋里向坐着的女人作揖施礼:“给婶母大人请安!”二弟在门外哈哈大笑,那女人埋怨道:“也不瞅瞅俺是谁?”阿兰近前一瞅,原来是他的妻子。听说他又要留学,有人就说,读书都累成瞎子了,好不容易中了进士,还要再读?

乡下人并不知道,留学东洋此时已在中国读书人中成为风尚,并被朝廷支持。鸦片战争之后,中国一次次被西方列强欺侮,一次次割地赔款,朝廷终于认识到:必须向西方学习,才能富国强兵。学习的内容,从政治制度到科学技术;学习方式,派大臣出洋考察,派年轻人出国留学。甲辰科放榜后设进士馆,令癸卯、甲辰两科进士入馆,“以教成初登仕版者皆有实用为宗旨,以名彻今日中外大局,并于法律、交涉、学校、理财、农、工、商、兵八项正事皆能知其大要为成效。每日讲堂功课四点钟,三年毕业。”1904年5月26日,进士馆开学。一年后学部认为,应该让进士们直接去外国学习,1906年8月26日便派遣进士馆学员赴日本游学,而且将正在学习的甲辰进士都送去,每人每年发给400两银子。日本法政大学有专门为中国留学生开办的法政速成科,进士们可以到那里读书。

乡下人更不知道,日本此时已经成为中国留学生的主要目的地和中国革命组织的摇篮。几十年来,日本迅速强大,极其凶悍地显示身段,甲午战争中让大清北洋海军全军覆没,十年后又在中国东北把俄军打败。朝野上下都在讨论,日本原来也是贫弱落后,后来为何这么快就变强了呢?结论是,日本学西方,搞维新。那么,咱们也学,而且直接学日本,日本离咱们近,文字差不多,学起来容易。于是,或官派或自费,去东洋留学者一年年增多。1905年清廷宣布废除科举制度,断绝了读书人走了一千三百多年的晋升大道,一些人想通过留学寻找出路,留日学生进一步增加。日本政府也欢迎中国人去留学,以缓和战争造成的日中关系紧张状态,同时也从留学生手中挣取学费。这样一来,中国男生的大辫子便在各所日本大学校园里甩甩悠悠。甩着悠着,许多人觉醒了,看清了中国在世界上的位置,察觉到中国存在的弊端,想尽快学到西方政治文化理念以及先进技术,以挽救千疮百孔的中国,让中华民族走出苦难的深渊。有一些人还认识到,改良道路在中国行不通,君主立宪制也不适应中国国情,唯有革命,推翻满清,中国才有希望。1905年6月孙中山先生从欧洲到了日本,受到中国留学生的欢迎和拥戴。8月20日中国革命同盟会在东京成立,百分之九十以上的入会者是留日学生。孙中山在会上指定了中国同盟会在各省的主盟人,徐镜心为山东主盟人。

就在中国同盟会快速发展,在日本培养了越来越多革命者的时候,大清国的一些进士们也去日本了。庄陔兰也去,并且回家把年方十岁的大儿子庄垿泰带上。当然,儿子的学习费用由家里出。父子一起留洋,这在家乡引起了更大的轰动。 (未完待续)