全媒体记者 孟凡星

陈祥生,1969年生。中国书法家协会会员、山东省书法家协会理事、日照市书法家协会副主席,五莲县书法家协会主席。民革党员,日照市政协委员。

“书法是艺术中的艺术。”陈祥生他不拘于技法,而是在书法之外汲取营养,正所谓“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”。他时刻关注时代、关注社会、关注生活,让心灵融进时代发展的潮流之中,把人生体悟真诚地表达在艺术实践中,最终达到人书俱老、文质皆美的境界。

记者:是个人兴趣还是家庭氛围影响促使您走上书法这条路?请谈一谈。

陈祥生:兴趣是最好的老师。受父辈的影响,我自幼酷爱书法,每逢过年,当会计的父亲写对联,我既是崇拜者,又是小帮手。正是这爱好,一直校正着我的人生坐标。

从上小学开始,几乎每次的作业都给老师拿着当范本。这样,无形中极大地增强了写字练字的自豪之感,激发了写字练字的信心和动力。大学毕业参加工作后,我始终将工作之余的时间全部用于书法,孜孜不倦,锲而不舍。硬笔书法作品亦得到中国硬笔书协副主席、《中国钢笔书法》杂志主编王正良先生的赏识,在全国硬笔书法大赛中多次获奖,并被吸收为中国硬笔书法家协会会员。

2001年,作品首次入选“山东省第五届青年书法篆刻展”,这次入展,成为我书法创作的新起点。2002年,加入了山东省书法家协会。

古人云:“少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光。”不断求师问道,才能如鱼得水。每日临摹和创作,是我的必修课。节假日,包括春节,经常坐上长途客车,去北京、杭州、济南等地,参加书法讲座,观摩书展。徜徉在羲之故里临沂的洗砚池边,肃立于怀素的家乡湖南永州种蕉亭前,凝思于中国美术馆,对话古人,浸染传统,追随当代。2004年10月,金秋收获的季节,我的书法作品入选“全国第五届楹联书法展”,这是我首次参加国展。

2006年,我加入了中国书法家协会,从专业教学到成为中国书法家协会会员,跋涉攀登了十个春秋。

记者:怎样理解“书如其人”这个观点?

陈祥生:艺术的含金量向来是与一个人的人格品质密切相关的,在一个真正的书法者那里,“字”已经不仅仅是“书法”了,它表达的是书法的本质——— 人的精神世界,是一个人气质、品性的自然流露和真实写照。心正则人正,心正则笔正,笔正则字正,学习、工作和生活也无不如此。因此,我们更应该将人的一生当成一件最大的艺术品去创作,不管做什么,先要做人,先要正心,人做好了,一切当在其中。

记者:用“翰墨”讴歌时代、体现家乡风貌的百米书法长卷《山水禅心 康养五莲》,受到一致好评。您能谈一下这幅作品的创作心得吗?

陈祥生:五莲钟灵毓秀,人杰地灵,文化灿烂。萧颖士、苏轼、丁惟宁、臧惟一、王乘箓等历代文人雅士,都曾流连于此吟咏唱和,留下了宝贵的佳句名篇。

笔墨记录历史,文化引领时代。自2018年3月起,我开始创作“山水禅心、康养五莲”为主题的百米书法长卷,以笔墨的形式展示五莲的灵山秀水和丰富的人文资源,服务全县文化建设。

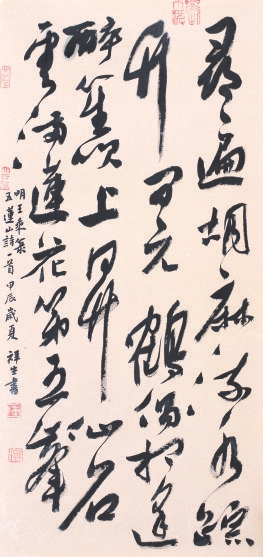

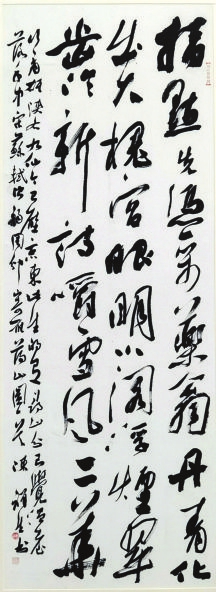

长卷从内容的选定、字体的变化到印章的点缀等各个环节都进行了反复斟酌,力求深层挖掘历史传统,融入时代气息,展示个人风貌。在内容上,精选前贤咏五莲山、九仙山等五莲境内名山诗文100首;在编排上,以时间为序,从唐代萧颖士的《游马耳山》开始,至现代臧克家的《看山》结束;在书体上,分隶书、楷书、行书、草书四卷,努力在用笔节奏及章法构成变化中追求清新亮丽、旷广邈远的意趣。长卷是“时间”和“空间”的有机组合。力求在展览过程中,长卷依次打开,历史由远及近,“故事”自行“叙述”,达到融古通今、回味无穷的效果。

长卷创作历时一年三个月,终于在新中国成立70周年前夕完成。以此祝福祖国更加繁荣昌盛,家乡更加秀美富饶。

记者:您参加过很多书法大展,您认为平时撰写书法作品和入展作品有啥区别?

陈祥生:自然书写和主题创作之别。深入经典、与古为徒是我的不懈追求。平日撰写我更加注重经典的临摹、临帖的吸收、文本内容的选择,作品更显率真自如;入展作品是主题创作,注重临帖的转换,作品更显法度,是个人风格、情感的投入、个性的体现。平日撰写是基础,入展作品是专家的肯定,更是专业提升的台阶。展览主导着当代书法,展览也是一把“双刃剑”。保持思想的敏锐、艺术的独立、追求的坚定,就显得尤为重要。

记者:连续很多年下乡进村写“福”字送春联,这样的文化公益活动,对您自身的书法创作有什么帮助?

陈祥生:新春送福,文化下乡。就是让百姓的家门口翰墨飘香。“文化下乡”对于弘扬传统文化,促进文化振兴有着不可估量的价值和意义。近几年,我组织并参加了多次“文化下乡”“百县千村”书法惠民活动,传承和弘扬了中华民族优秀传统文化。

艺术来源于生活也高于生活。送“福”写春联,对我来说,既是深入群众的艺术采风,更是一个很好的书法创作实践活动。从楹联内容的选择、章法的设计、字体的运用,特别是现场书写的难度都给予很大的启示和挑战。

记者:如何形成自己独特的创作风格?

陈祥生:学书功夫在书外。“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”。宋朝大诗人陆游曾经说过,“学诗功夫在诗外”。对这些名言,我深有体会。“书法艺术无止境,要写好字,学习书法艺术,就要沉下心来,耐得住寂寞,博览群书,拓展知识面,从多种学科中汲取营养。”基于这一认识,我坚持阅读书法理论书籍,对笔法、章法和技法等方面进行深层次思考和实践。

没有创新就没有生命力。在继承传统的基础上,我大量吸收了古代书法营养,敢于突破创新。我注重多种书体的融合,努力将隶书和魏碑笔意渗透到行草之中,融入时代的审美趣味,使自己的书法既雄强宽绰,又恣意奔放,既舒展灵动,又意境高古,力争形成自己独特的面目和风格。