张所昆 杨思文

国人皆知,山西省有一条汾河,又称汾水,是黄河的第二大支流。山东省日照市也有一个地名叫汾水,这在国内就少有人知了。

日照市的汾水,位于市境南部岚山区辖域内,隋末建村,村后有岭,名分水岭,村以岭命名,后演变为汾水。1964年进行规划,汾水村逐步搬迁至北岭。1985年置镇。2004年岚山区成立,汾水镇建制被撤销,后来在镇中心区域设立了汾水社区,纳入新成立的安东卫街道办事处管辖,并且该办事处驻地就落在原汾水镇上。

上述汾水地名来由及变化,是笔者根据建国后日照县、日照市以及岚山区相关文献资料上的介绍,进行归纳而整理出来的。需要进一步说明的是,汾水地处鲁苏交界,南与江苏省赣榆接壤,两地在历史上颇有些渊源。从现今安东卫街道驻地往北大约1.5公里处,204国道的西侧,有一个名叫界牌岭的村庄,历史上这里曾设有驿站,据清康熙《安东卫志》记载:“界牌岭:在城西五里。即江南、山东之交界也,上有界牌石。”民间相传,在界牌石北侧,曾有一座道观,江苏人叫它“山东大庙”,早年间界牌岭生长有一种名曰“饭茶”的茶树,好心的道士搭建凉棚,为南来北往的过客免费供应茶水。从上面的史料以及民间传说可以看出,历史上的界牌岭曾为日照县与赣榆县的交界,也就是说,位于界牌岭南侧的汾水地域一度属于赣榆县地盘。因为这个缘故,笔者特别查阅了许多赣榆方志,果然对汾水都有记载:

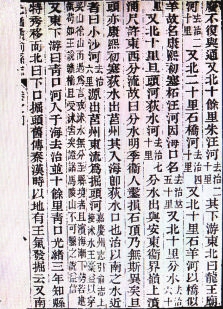

——清初《方舆纪要》卷二十二“南直四”载:“(赣榆县)……又有分水岭,在县北七十里。自岭而北,至日照县九十里,盖与日照县分界。今置递运所于此。”

——嘉庆《赣榆县志》“县境图”上,标有“汾水河”。

嘉庆《海州直隶州志》“赣榆县疆境图”上,标有“分水镇”。

——光绪《赣榆县志》卷之四“山川”载:“分水,去治六十里,又北十里旦头河荻水河,去治七十里。分水出,与安东卫界,岭上喷涌尺许,东西分流,故曰分水。明季,卫人凿损石顶,乃无斯异矣,旦头亦康熙初塞。荻水出莒州,其入海即荻水口也。”

——始纂于清末的《江苏省通志稿·方域志》,其第十卷“诸山”中有“分水岭”条:“在赣榆县北七十里,与山东日照县分界,又北至日照县九十里,上有水一线,自石间射出,高尺许,分为东西二流。”可是,在该书第一卷“省府州厅县图”中有一幅“赣榆县图”,图上标示有“分水圩”地名,出现在了“山东省日照县界”内。

——民国《赣榆县续志》卷之一“水道图说”载:“荻水,在治北七十里,一名分水,源出本邑分水镇。与山东日照县分界岭上有泉涌出,东西分流。明末安东卫人凿损石顶,分流之迹遂泯。东南流经分水镇南十里弱入海,其口曰荻水口(前志以荻水与分水,区为二水,非是)。”

从以上诸史书的记载中大致可以看出,汾水缘于分水岭上有水东西分流,故名。至于“旦头河”是哪条河(明朝郑若曾《万里海防图论》书中地图上标注为“巳头河”),“荻水”与“分水”是不是同一条河流,等等具体问题,笔者无意作出解读与评说。不过,一般认为,“分水(汾水)”名字要晚于“荻水”;作为水名的“汾水”,与作为村名的“汾水”,二者也还是有区别的。

现今的日照人,对于汾水地方都不陌生,但对于汾水村庄故址,知道的人就越来越少了。汾水村庄故址位于今汾水社区东南方向约一公里处,绣针河(也叫大河)在此有一条支流,当地人常管它叫小河,历史上这儿一直为鲁苏交界地方的重要居民区,早在隶属赣榆县之时,就曾被称为“分(汾)水镇”(本文前面提及的史料里已有说明)。作为南北水陆通道上的繁华商埠,汾水古镇蕴藏着深厚的历史文化。据当地一位文史达人介绍,古镇曾经建有城墙,设有东、西两座城门,镇上还布罗着三座庙宇。早些年这一带出土过豪华墓葬,墓主人享受两层棺椁,墓碑上镌刻有“万历十八年”等字样……这些史事,说来话长,因其与地名话题关系不大,留待以后再做理会。

纵观岚山城区,岚山头、安东卫和汾水镇这三处历史上有名的地方,在东西方向上一字排开,若是论及地名历史,汾水名字竟比岚山头和安东卫还要久远呢。

那处被明末安东卫人凿损的涌泉石顶,究竟位于何处呢?这肯定是读者朋友们所感兴趣的事情。为弄清此事,近来笔者在岚山区进行了考察和调研。经历了数百年的沧桑变化,欲找寻旧时赣榆方志记述的事物,谈何容易!现实也确是如此,笔者采访了许多当地居民,其中不乏文史爱好者,但大都不能作出回答,甚至压根就不晓得“安东卫人凿损石顶”之事。当然,也有个别受访人道出了自己的猜测、所知或见解———

位于汾水东侧的泉子庙村,因泉闻名。有人认为,汾水得名或当缘于该村古泉。

康熙十二年《安东卫志》载:“泉子庙:在城西三里,庙前有古泉,故名。弘治年指挥胡瑾建,乡绅胡承烈重修。周围多茂林修竹,绕清流背山阿,尤称胜地”。该志又纪云:“灵泉:在城西四里,泉如石臼,水自石中涌出,味甘且凉。上有胡挥公祠。董中丞题其碑曰:‘水本涵清’”。

这处古泉现今如何呢?笔者专程来到了泉子庙村。该村早已变成城中村了,据说前些年由于建筑施工,破坏了地下泉脉以致水线中断,古泉遂不复喷涌。后来,村民对古泉遗址进行了必要和适当保护,如今身临现场只能见到两个干涸的泉眼洞窝了。据上些年纪的当地人回忆,昔日泉眼冒出的泉水清甜甘冽,手持水瓢从洞窝慢慢地舀出一瓢,旋即泉水渗涌又满,遂可续舀下一瓢,若住手不舀,泉水便会涌满洞窝并四下溢流……

泉子庙古泉虽然闻名遐迩,可它所处位置并非高岭之地,方位与汾水也不甚相符……由此看来,将汾水名字由来与泉子庙古泉扯在一起,并不能令人信服。

史书记载的那道分水岭,到底位于何处呢?除了以上谈到的泉子庙灵泉一地,还有其它不同的说法。比如,有的受访者认为,汾水得名并非因为泉水分流,而是缘由绣针河下游存在支流,故名分水。据前些年出版的《岚山志》记载,汾水村在“清康熙年间称汾河”,依此来看,若说汾水地名缘于河道分叉,也不是没有道理。另外,岚山区有学者还撰文称,绣针河流域与龙王河(在虎山镇境内)流域之间的地势较高,下雨天雨水会从高地龙脊往下分淌到两河流域,这便是分水岭的来由……

汾水之水,到底是泉水,还是河水,抑或是天降雨水,众说纷纭,让人难以裁断。但不管怎么说,“汾水”的前身是“分水”,这是无可争辩的。若是从语言文字角度来探讨地名来历,“汾水”的“汾”字,倒是很值得说道说道。

熟悉地名学的人都知道,我国山水命名,往往会刻意加上山符或水符。譬如崂山,古称劳山,顾炎武在《日知录》“劳山”条下引诗经“山川悠远,维其劳矣。”郑云笺注:“劳劳,广阔”。瞧,“劳”字加上山符,便有了崂山之名。再譬如灞河,为渭河的支流,古名滋水,春秋时秦穆公不断向外扩张,称霸西戎后改名霸水。“霸”字加上水符,也便有了灞河之名。这般定名的河流在我国还有很多,如湘江漓江名自相离,等等。汾水地名,自然是“分”字加上水符而成。

汾水,作为鲁苏边陲的一个重要地理地名,已历经了千百个春秋。不可否认的是,在行政区划发生改变的新形势下,曾经作为镇名的汾水二字,其地名功能渐趋淡弱,虽然如此,但是可以预见:汾水名称绝不会因此而消逝,再过多少年后,人们仍须要明晓它的来由。

查阅日照市的各类方志和典籍,笔者尚未发现前人对汾水地名做过详考,又因自己对地名文化情有独钟,故而开始搜罗有关汾水的历史资料,并辅以实地调研,最后汇总整理,遂有本则小文……

客观地讲,汾水得名原因并不复杂,无非就是源起分水岭泉流。遗憾的是,由于时过境迁沧海桑田,世人对史书记载的分水岭以及岭上的泉流,已不能确指其具体位置,以致愈来愈模糊不清了。为创作本文,笔者虽然进行了一些调查和研究,但由于个人能力有限,终是不敢妄下结论,有待进一步探索与求证。

“汾水”二字,承载着悠久的地方历史,蕴含着深厚的乡土情怀。对于汾水地名话题,欢迎各位文史专家和有识之士参与讨论,并发表高见。